تستوجب الديكتاتورية –تعريفاً- إقصاء مواطنيها عن المساهمة في الحياة العامة، التي يقرّر فيها حاكمٌ أوحد، مع بعض أعوانه ومقرّبيه أو من دونهم، مصائر البلاد والعباد، الذين يُتاح لهم فقط التحكم –نسبياً- بقراراتهم المعاشية والاجتماعية الصغرى. وينتج عن هذا النمط من الاجتماع أفرادٌ معيبون من نواحٍ عديدةٍ، كما نلحظ الآن في غمرة ولادتنا العسيرة من مناخات الاستبداد المسمومة إلى اختلاجات الحرّية المضطربة والقلقة.

ومن أبرز هذه العيوب ما نلمسه من غياب خبرات العمل العام، تخطيطاً وإدارةً وبرامج تنفيذ، وهو ما يبدو جلياً في عمل مؤسسات المعارضة، ولا سيما الائتلاف والحكومة. ومن أبرزها أيضاً انتشار أخلاق المكاسب الشخصية على حساب الخلاص الجماعيّ المطلوب بإلحاحٍ على المستوى الوطنيّ. وهو ما يمكن رصده لدى مختلف شرائح السوريين؛ من طوابيرهم الطالبة للجوء وحتى ناشطي الإغاثة الذين يؤثرون مقرّبيهم أو محسوبيهم بأوفر الحصص إن لم يكن بها كلها، مروراً بموظّفي المعارضة والمنظمات الكثيرة المختلفة، وصولاً إلى شبّيحة بشار الأسد على الحواجز، الذين تتواتر الروايات عن تسهيلهم مرور السلاح أو المنشقين هنا وهناك، مقابل مبالغ صار بعضها معروفاً كتسعيرة.

لكن ما نودّ الحديث عنه هنا هو مشكلةٌ أخرى، على أهمية ما سبق ذكره، وهي عدم القدرة على الاختلاف.

وتؤثر الديكتاتورية في هذا الشأن تأثيراً مزدوجاً؛ فمن جهةٍ، تتراجع القدرة على إدارة الاختلاف مع تراجع انخراط المرء في المجال العام وتمرّسه لمدّةٍ طويلةٍ في النقاش حول القضايا المتعددة المشتركة بين أبناء أيّ مجتمعٍ وهي محلّ خلافٍ بينهم، يكبر أو يصغر. بما يتضمّنه ذلك من القدرة على عرض وجهة النظر وحججها، وتقبّل ذلك من الآخر على وجه المساواة والعدل نظرياً، والاضطرار إلى التفكير في حججه وتفهّمها والوصول إلى حلولٍ معها عملياً، لما يقف وراءها من جماعات ضغطٍ أو مصالح أو أحزابٍ... إلخ.

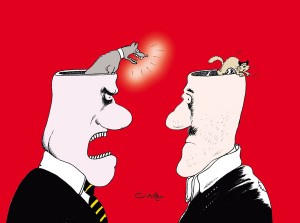

ومن جهــةٍ أخرى، تطــبع الديكتاتورية المجتــمع بطابعهـا. وعـــبر التسلسل الهرميّ للتحكــم والســيطرة والإذلال، التي تنبعث من القائد الفرد باتجاه حلقة محسوبيه الأولى وتتفرّع منهم، عبر مؤسسات الضبط والمراقبة (الأجهزة الأمنية، الحزب الواحد، النقابات التحكمية..) حتى تشمل كلّ أبناء المجتمع؛ تسود متلازمة التصلّب والتفرّد بالرأي، حتى يصبح في نفس كلّ فردٍ ديكتاتورٌ صغير، وفق التعبير الشائع والصحيح.

فإذا حلّت هذه العوامل المؤثرة بقوّةٍ على بنيةٍ عميقةٍ من ثقافة عصور الانحطاط التي سادت المنطقة قروناً، وتراجع فيها العقل والعلم والحضارة والرخاء، واندثرت حلقات السجال ومجالات الحوار بين المختلفين؛ كان لهذا التركيب أثرٌ مضاعفٌ لمرّاتٍ عديدة.

والنتيجة ما نرى؛ يتنازع الفراعنة الصغار على شتى الأمور، وكلٌّ منهم يقول ما سبق أن قاله فرعون موسى، وفق الوصف القرآنيّ: {ما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد}. فهو وحده الذي يعرف الحقيقة كاملةً ويقدّر الواقع تقديراً دقيقاً، وما على الآخرين إلا التسليم والاتباع. منذ أوّل اختيارٍ للطريق الذي كان ينبغي أن تسلكه المظاهرة كي لا تتعرّض لرصاص الأمن، وحتى الجواب على مبادرة دي ميستورا، مروراً بالخطط العسكرية، وتقييم الشخصيات المعارضة والمهامّ التي يجب أن تتولاها، وإدارة العلاقات مع الدول الصديقة وتغيير توجّهات الدول الداعمة للنظام... باختصار، كلّ شيء.

***

إن التخلص من عقلية «أنا وحدي»، وهي الابنة الشرعية لعقلية «أنا (الأسد) أو لا أحد» يستلزم منا المرور بمسارين متلازمين، على مستوى العقل وعلى مستوى الأخلاق. فعلى المستوى الأول نحتاج إلى أن تتوسّع مداركنا، وأن نعلم أن للحقيقة السياسية والإدارية والاجتماعية وجوهاً مختلفة، يمتلك كلٌّ منها نصيبه من الصحّة، ويصدر عن جملة إحداثياتٍ معقّدةٍ تختلف عن تلك التي ننطلق منها ونظنّ أنها المطلقة والوحيدة والنهائية. وعلى مستوى الأخلاق ينبغي أن تتسع صدورنا وتهدأ نفوسنا لتقبّل الخلاف، وأن لا نحمله محمل الإهانة والانتقاص الشخصيين. يحتاج المساران إلى الكثير من التدريب، ولكننا يجب أن ننجزهما بأسرع ما نستطيع، فوقت السوريين من دم.

يوسف عبد الأحد

يوسف عبد الأحد