عرفت التطهرية أو البيوريتانية، في القرن 16، كمذهبٍ مسيحيٍّ بروتستانتيٍّ إنكليزيٍّ يجمع خليطاً من الأفكار الاجتماعية والسياسية واللاهوتية، ولا يقصر أداء العبادة على المناسبات بل يوجب تطبيقها في الحياة كلها، لتغزو كامل الشؤون بما فيها الناحية السياسية وفق ما يهديهم الله، إلى درجةٍ يعتقد فيها الطهرانيون أن الله اختارهم وفضلهم على غيرهم. وغاية هذه الحركة هي تطهير الكنيسة ورجوعها إلى الأصول المستندة إلى الإيمان بالكتاب المقدس مصدراً وحيداً للعقيدة الدينية، لأنه كلام الله وفق ما يعتقدون، دون الأخذ بأقوال القديسين ورجال الكنيسة، وبالتالي من واجب الإنسان المؤمن أن يكون سلوكه في الحياة مطابقاً لما ورد في الكتاب المقدس.

ما يهمنا ليس التطهرية كمذهبٍ دينيٍّ وأخلاقيّ، وإنما كحركةٍ أصوليةٍ ادّعت أنها تمتلك الحقّ الذي يأتيها وحدها بطرقٍ إلهاميةٍ-إشراقية. إذ كثيراً ما نصادف هذه الأفكار خلال الثورة السورية في عقل وتنظير الكثير من السياسيين السوريين كنزعة تعالٍ على الناس، تتلاقى كثيراً مع التطهرية. هؤلاء الذين يجدون أن خطاب وممارسة الجميع/العامة قد حادا عن جادة/مسطرة الصواب التي يمتلكونها وحدهم، ولأسبابٍ لا يعرفها إلا الله وهُم. وقد تشكلت بناءً على ذلك مجموعاتٌ لا رابط بينها سوى خطابهم الذي نجد له جذوراً في انتمائه إلى أحزابٍ وأيديولوجياتٍ كلاسيكيةٍ تتميز بتصوراتها الشمولية وادعاءاتها تقديم الإجابات والحلول لمشاكل العصر الجديدة اعتماداً على مخزونها الذي يحوي كل الإجابات. وتشترك هذه المجموعات -بكلّ تلاوينها الإسلامية والقومية واليسارية- في الادعاء بمعرفة الحق والقدرة حتى على رؤية الإبرة في كومة القش، فكيف لا يمكنها تحديد المواقف الصحيحة... من الثورات حتى علم الفلك.

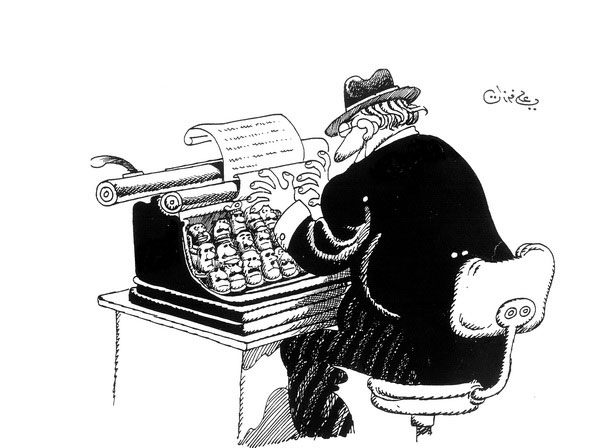

التطهريّ «مفكرٌ» شامل؛ ففي العلوم العسكرية، التي لم يقرأ أغلبهم كتاباً عنها، بل كان يكتفي بسرد «السوالف» أو «ثرثرات» في أوقات الفراغ، نجده يستكشف الأسباب الخفية وراء الانتصار في المعركة الفلانية وسرّ الهزيمة في المعركة العلانية بصرامةٍ لا يدخلها الشك أبداً وكأنه يقرأ صفحة كتابٍ أمامه. وتجده هو ذاته -أو شريكه في «المذهب»- يحلل الأسباب العميقة الكامنة وراء فشل جولة المفاوضات هذه أو عدم وضوح خطاب المجموعة السياسية تلك. كما يمكنه أن يكون -في الوقت ذاته- خبيراً في صناعة الدساتير. وفي حالات تواضعه قد يقول إن هناك بعض الجوانب الإيجابية في خطاب الآخرين، ولكنهم لم يستغلوها جيداً فلم يتمكنوا من الوصول إلى الموقف الصحيح، وفي النهاية أضاعوا فرصةً «تاريخيةً» كبرى على الشعب كان يمكن أن توصل إلى النصر. إذ تمتلك هذه المجموعة المذهبية مسطرةً خاصّةً غايتها تسفيه الآخرين وخطابهم وعملهم من مكانها الافتراضيّ. لكن الأدهى من ذلك أن مسطرتها متغيرةٌ وفق الأحوال والراتب، فغالباً ما تجد «المحلل» نفسه يغيّر آراءه إلى درجة التناقض بلغته اليابسة لقراءة الحدث نفسه في أوقاتٍ مختلفة.

كذلك يسعى هؤلاء المذهبيون الجدد «مالكو المعرفة الشاملة» إلى تكوين كتلةٍ كهنوتيةٍ جديدةٍ بعد أن أعلنوا البراءة من كتلهم السابقة لأنها لم تعد تقدم أيّ منافع، فالإسلاميّ تحول باتجاه ما يُسمّى الإسلام المعتدل المتنوّر، والقوميّ واليساريّ نحو الليبرالية. وكلهم متفقون على عباراتٍ رائجةٍ، بعد أن أفقدوها محتواها، فجميعهم مع الدولة المدنية الديمقراطية (هذه الصفات رائجةٌ اليوم)، غير مدركين حيادية الدولة وطبيعتها كجهازٍ يؤدي وظيفته -كأيّ جهازٍ- باستقلاليةٍ وحيادٍ عما يصفه به الناس.

وبتشكيلاتهم «الجديدة» لم يتخلّ هؤلاء «التطهريون» عن جذورهم الأيديولوجية المغذية والمنتجة لاغترابهم عن المجتمع، والداعمة بشكلٍ ما للاستبداد، غير مدركين التغيرات السريعة التي أطلقتها الثورة، بغضّ النظر عن التعثرات الكبرى التي حلت بها، فلقد أنزلت الثورة السياسة من العروش إلى القاع، فصارت الغالبية في حديثها اليوميّ تتفاعل مع قضاياها، وتحاول وفق الإمكانات المتاحة القليلة جداً المشاركة في صنع مصيرها. ومشاركة الناس هذه، بعد عقودٍ من انعدامها، يتخللها الكثير من النواقص والعثرات التي تتسبّب لها بالنكسات، لكنهم مصممون على الاحتفاظ بما انتزعوه وهو المشاركة في صنع المستقبل والمصير.

تختلف ممارسة النقد كثيراً عن توجيه النصائح والأوامر وإلقاء العتب واللوم على البسطاء الذين لا يملكون الخبرة أو الدهاء والنفاق المصلحيّ المتورّم، الذين يشاركون لأول مرّةٍ في مسعىً لتغيير شكل ونظام حياتهم، ولا بدّ من تحمل المسؤولية معهم ومشاركتهم قراراتهم بدلاً من الابتعاد والاكتفاء بتوجيه التعليمات. وسلوك المثقفين هذا يبقيهم كجسدٍ غريبٍ ومتعالٍ على المجتمع مهما امتلكوا من جوانب من الحقيقة في خطابهم. وعملياً فإن نزوعهم النخبويّ وامتيازاتهم تقرّبهم من الاستبداد أكثر.

أحمد عيشة

أحمد عيشة