- الرئيسية

- مقالات

- رادار المدينة

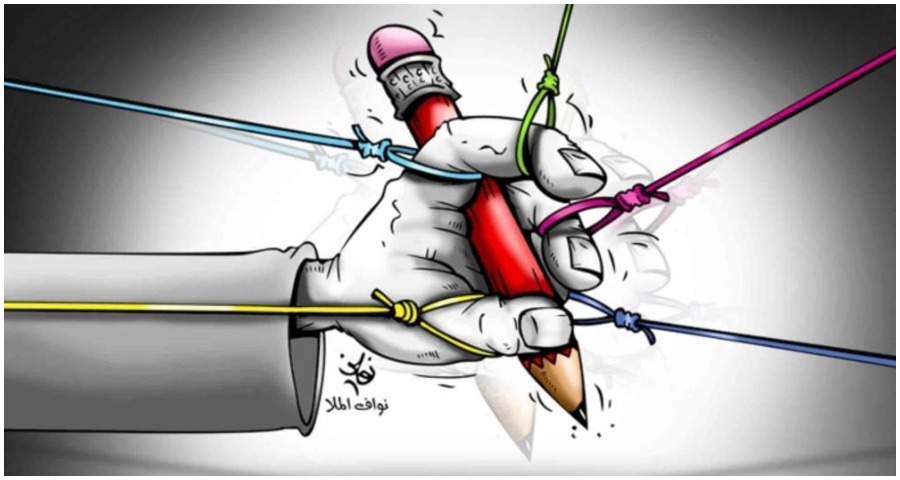

الصحافيون في إدلب يقاتلون على أكثر من جبهة للكتابة بحرية

في ظروف كالحة كالتي تعيشها إدلب اليوم، بات الصحافي يخشى أن يصبح خلف قضبان أحد فصائل المعارضة إذا تجرأ على تغطية أحداث مهمة بحد أدنى من الموضوعية. ببساطة شديدة، قد ينتهي به الأمر معتقلاً أسوة بعدد كبير من النشطاء الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازين تلك الفصائل.

ثمانية أعوام مرت على اندلاع الثورة السورية. في بداية الأحداث كنا نحن النشطاء والمواطنين الصحافيين نتمتع بترف الحرية في نقل صورة ما يجري، سواءً عبر أقلامنا أو كاميراتنا، نوثق بواسطتها ما يرتكبه النظام من جرائم، ونضيء على الأحداث المفصلية من دون أن نخشى ملاحقة من هنا أو اضطهاداً من هناك.

هذا كان في الأعوام الأولى. لكن الصورة اليوم باتت معاكسة تماماً، وخصوصاً في محافظة إدلب، آخر المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، حيث بات كل شيء يقف في وجه الصحافي، وخصوصاً إذا حاول أن يضع إصبعه على الجرح من دون أي مواربة أو محاباة، عبر الخوض في المسائل المحظورة أو الشديدة الحساسية.

اليد الحديدية للفصائل

نعتبر التعامل مع الفصائل لاسيما تلك ذات الخلفية الجهادية التحدي الأصعب في إدلب. لي صديق بات مراسلاً لقناة تلفزيونية معارضة للنظام وفي الوقت نفسه لسلطات الأمر الواقع التي تهيمن اليوم على إدلب، وقد اضطرته الظروف الراهنة إلى اللجوء إلى الحيلة في إعداد وتصوير تقاريره التلفزيونية وتغطيته للأحداث في هذه المنطقة التي يتحدر منها. يقول "لم أعد أستطيع الذهاب للتصوير وحدي، وصرت أستعين ببعض مصوري القنوات القريبة من سلطات الأمر الواقع لتصوير اللقطات المطلوبة".

صار يستشعر الخطر كلما أوقفه أحد الحواجز طالباً منه معلومات عن عمله كونه يحمل كاميرا فيديو على الدوام، لكنه لا يفصح للحاجز عن هوية المؤسسة التي يعمل فيها والمقتنع بالسياسة التي تتبناها، بل يعرّف عن نفسه كناشط مستقل على مواقع التواصل الاجتماعي لا أكثر ولا أقل. رغم ذلك يبقى خوفه الأكبر -كما يقول- من أن يشاهده أحد مقاتلي الفصائل صدفة على شاشة تلك القناة "المغضوب عليها" وهو يسرد تقريراً أعده عن قضية ما.

مثله كثيرون ممن أعرفهم، يحرصون كل يوم على محو أي أثر (في حواسيبهم الشخصية أو هواتفهم النقالة أو كاميراتهم) يدل على عدم تماشيهم مع سلطات الأمر الواقع أو معارضتهم لها؛ بدوري لست استثناء من هذه القاعدة. صرت لا أجرؤ على نشر أي مادة تتناول تجاوزات "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على القسم الأكبر من إدلب، أو فصائل أخرى مثل "أحرار الشام" أو "فيلق الشام"، على صفحة الجريدة التي أعمل لحسابها على موقع فيسبوك. كل ما أقوم به إرسال المادة عبر الماسنجر إلى مدير التحرير قبل أن أسارع إلى محوها، خشية أن تقع في يد عنصر أمني. كذلك لا أذيل المادة التي أرسلها بتوقيعي، وأحرص على حماية مصادري بأسماء مستعارة، ويبدو إن هذه الإجراءات "الوقائية" إذا صح التعبير أثبتت فاعليتها.

ففي الشتاء الفائت، كنت نائماً في منزلي بريف إدلب عندما سمعت طرقاً عنيفاً على الباب قرابة السابعة صباحاً. هرولت لأفتح فإذ بخمس بنادق مصوبة على رأسي مع أمر صارم بأن أرتدي ثيابي بسرعة.

فتش "الزوار" المنزل ثم طلبوا مني تسليمهم هاتفي النقال، واقتادوني معصوب العينين إلى مكان ما في المدينة. هناك شرع أحدهم في استجوابي طوال ساعات حول عملي الصحافي وآرائي في الفصائل والجماعات المقاتلة في سوريا، بدءاً بتنظيم الدولة الإسلامية وصولاً إلى فصائل درع الفرات مثل "الحمزات" و"العمشات". وخلال التحقيق كان شخص آخر يفتش هاتفي النقال تفتيشاً دقيقاً، يبحث عن أي شيء يدل على معارضتي لهم، لكنهم لم يستطيعوا إثبات أي شيء، واضطروا إلى الإفراج عني، غير أنهم سجلوا لديهم كل المعلومات الشخصية المتعلقة بي.

"باشاوات" وسيارات حديثة

من يستطيع -على سبيل المثال- من الصحافيين تصوير عائلة تقطن في خيمة على طرف أحد الشوارع، دون أن يكون عرضة لسماع بعض الاتهامات التي تنطلق أحياناً كالسيل الجارف مع رفض قاطع للتصوير؟

نحن "متهمون" كصحافيين بالتمتع بمستوى معيشي جيد: المجتمع ينظر إلينا ك"باشوات"، يرانا نستقل سيارات حديثة نسبياً ونرتدي ثياباً نظيفة وأحذية رياضية ناصعة البياض، نحمل موبايلات وكاميرات أحدث طراز، وعملنا كله "نظافة في نظافة" كما يحلو للبعض أن يردد.

الكثير من زملائي لاسيما القادمين من ريف دمشق، متهمون من قبل بيئاتهم الاجتماعية بأنهم من الأغنياء لأنهم يتلقون أموالاً من جهات داعمة !. ويطلق الناس هذه الاتهامات جزافاً دون أي تأكد من مدى مصداقيتها. البعض يعتقد أن هدف الصحافي من التقاط صور عائلات فقيرة وجمع معلومات عنها، هو التقدم بمشروع إغاثي إلى إحدى الجهات المانحة ليحصل بعدها على رزم من الدولارات تكفيه لسنوات وسنوات !. ولا أدري كيف يمكن للصحافي أن يجني المال عندما يصور القذائف والغارات الحربية التي تستهدف بيوت المدنيين معرضاً حياته للخطر في كل لحظة؟.

أحد جيراني استوقفني مرة ليسألني أمام مجموعة من الناس هذا السؤال العتيد الذي يتكرر دائماً "سمعنا أنك ستوزع الأموال، هل هذا صحيح؟". وهنا أكتفي بالصمت، لأن لساني يتلعثم ولا يتمكن من إيجاد إجابة واضحة لهؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أن عملي يتيح لي الحصول على الكثير من المال على حساب معاناتهم.

أما أخطر الاتهامات التي تطاول الصحافي فهي القول أنه عميل للنظام، أو لإحدى القوى الإقليمية أو الدولية التي تخوض الحرب على الأراضي السورية.

في ربيع العام 2017 وجدت نفسي أنا وأحد الزملاء في موقف محرج. كنا حينها نجري مقابلات مصورة في مدينة أريحا مع مهجرين من ريف دمشق حول معاناتهم مع باصات التهجير وأجواء الحصار التي عاشوها في مدنهم؛ همست لزميلي "ماذا لو صورنا اليوم ثم جاءت المقاتلات الحربية وقصفت المنطقة؟". قال لي "فال الله ولا فالك. سنكون في أصعب موقف لا سمح الله".

وبعد أن أنهينا عملنا الذي تضمن التقاط مشاهد للأشخاص الذين نصورهم وهم يتجولون في سوق المدينة وشوارعها، شاءت الأقدار أن يعيش سكان أريحا ذلك المساء ليلة دامية، بعد أن انهمرت قذائف المقاتلات الحربية على منازلهم وطالت إحداها السوق. بعد انتهاء القصف اتصل بي أحد من صورناهم وقال لي "لقد فعلتموها. أنتم صورتم والنظام بدأ بالقصف"، ولا ندري هل كان يمزح فعلاً أم أن حديثه كان على محمل الجد؟

البيروقراطية الصعبة

لا ينجو الصحافي أيضاً من فخ البيروقراطية خلال أداء عمله. قلة قليلة فقط من المسؤولين المحليين في إدلب تبدي تجاوباً وتفهماً وتجيب عن الأسئلة برحابة صدر، في حين أن السواد الأعظم منهم يرينا العجب العجاب قبل أن يرد على رسالة تطلب معلومات عن موضوع ما أو تعليقاً على حادثة، ويبدأ ذلك مع الأجهزة التابعة للحكومة الموقتة ولا ينتهي مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.

يعمل أحد الزملاء في موقع إلكتروني مختص بإدلب، ويفرض عليه عمله الحصول باستمرار على تعليقات من مسؤولين عن القطاعات المختلفة التي يغطيها. طلب مرة تصريح مسؤول إداري في "حكومة الإنقاذ" عن مشروع خدماتي تنفذه الحكومة، لكنه اضطر إلى انتظار أيام عدة قبل أن يصله الجواب، وعلق ساخراً "ربما كان علي أن أطرح عليه السؤال قبل وقوع الحدث لأتمكن من القيام بتغطية عاجلة!".

ومن صعوبات التعامل مع حكومة الإنقاذ أنهم كلفوا شخصاً محدداً للتواصل مع الصحافيين، وليتهم لم يفعلوا، فهو لا يرد على رسائل الواتس اب، ويطلب على الفور من الصحافي أن يزور مقر الحكومة في إدلب للسؤال عما يريد؛ "تعال إلى مكان الحكومة في إدلب وبإمكاننا تقديم المعلومات التي تطلبها" يرد على الرسائل بشكل دائم، وهذا ما يجعل الصحافي في حيرة من أمره، لأنه يدرك أن دخوله إلى هذا المبنى يعني أن عليه كتابة ما تريده الحكومة في مادته الصحافية، بعد أن يكونوا قد تعرفوا عليه شخصياً نتيجة الزيارة.

أما إذا انتقد أو عارض سياسة الحكومة في مقاله ذاك فسيضاف على الفور إلى لائحة المغضوب عليهم.

محمد كساح

محمد كساح