- الرئيسية

- مقالات

- رادار المدينة

أوراقي الغاضبة.. من سجن تدمر إلى شاطئ اللاذقية

(1)

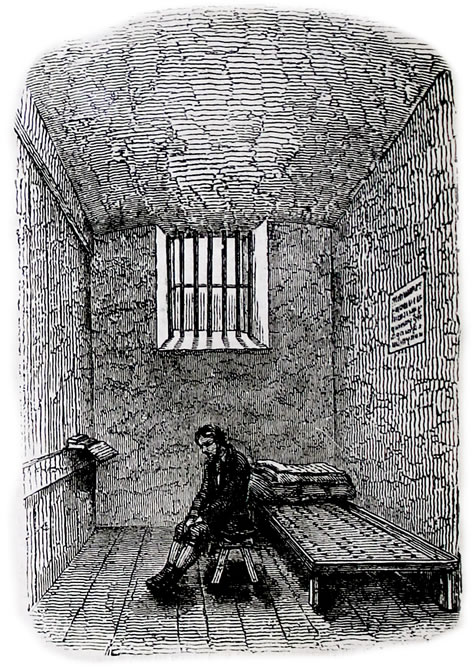

أول فشة خلق من هذا النوع عرفتها في حياتي كانت في سجن تدمر. ضبطني السجان أتلصص على حركاتهم من شق الباب فأخرجني حالاً إلى الساحة العامة، وهناك تم صلبي على خشبة لأصبح مثل كيس محشو بالرمل مناسب لتمارينهم الرياضية. وجدت نفسي آخر الليل أشتم وألعن وأتوعّد بالانتقام، على ورق دخل إلى قاووشنا في غفلة من تاريخ ذلك السجن المعروف بممنوعاته. قرأت ما كتبت في الليل التالي فنزلت كلماتي برداً وسلاماً على داخلي الملتهب، ما جعلني أكتب في الليل وأقرأ في النهار. وتشاء الصدف أن ننتقل بعد شهرين إلى سجن

صيدنايا الذي بدا لنا كفندق خمس نجوم قياساً بسجن تدمر، وقد غامرت وأحضرت إليه عشر علب تبغ حمراء محشوة بدلاً من السجائر بأوراقي التي لم تطاوعني نفسي على تمزيقها، وانطلت الحيلة عليهم.

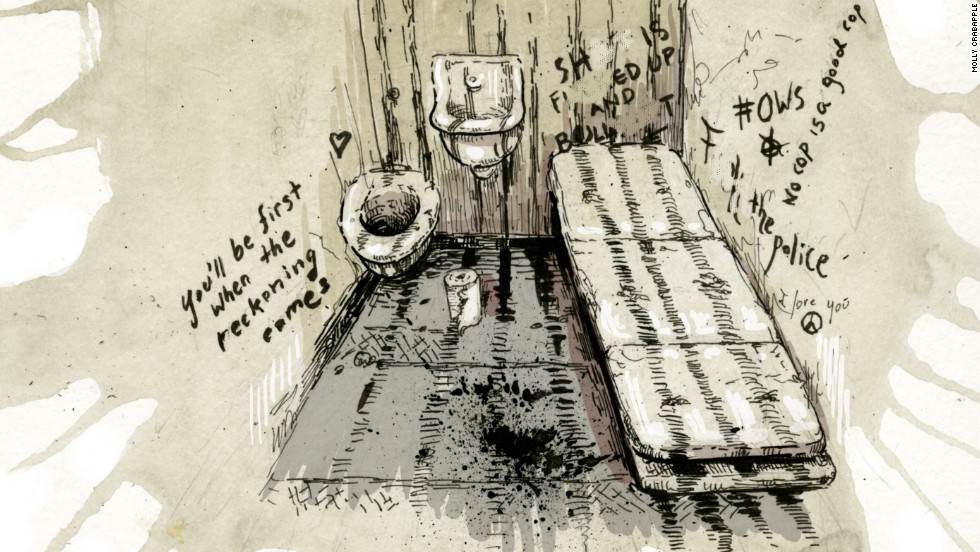

كانت القواويش تُفتح على بعضها طيلة النهار أول عهدنا في صيدنايا، وفيه عقدنا ندوات متعددة. جرّبت قراءة بعض أوراقي في إحدى الندوات فانقسم المشاركون حولها انقساماً حاداً؛ إذ رأى فيها الرفاق الأدباء والنقاد كلاماً فارغاً لا يملك حداً أدنى من مقاييس الأنواع الأدبية، وأسوأ ما فيها استطراداتي خارج الموضوع، ولكنها لاقت استحساناً من المدعوين الذين لا صلة لهم بالأدب. أحبطني النقد القاسي من أصحاب الصنعة، لكنه لم يكبح جماح رغبتي في تفريغ شحنات غضبي على الورق. فشّات الخلق هذه قادتني إلى عالم افتراضي خاص، حرّكت فيه شخصيات وهمية من صنعي، تتمرد عليّ أحياناً فأضطر إلى الركض خلفها كي أسيطر عليها من جديد. وهكذا أصبحت أعيش خارج السجن رغماً عنهم، وبدلاً من أن ينقش السجن على ضلوعي نقشت على جداره. ساعدتني فشّات خلقي في التخفيف من آثار السجن وأراحتني من استعمال المهدئات، مثل حبوب الفوستان والديازيبام، التي كان يستعملها الكثيرون في قاووشي.

(2)

عدت إلى «حضن الوطن» بعد غربة دامت أكثر من تسعة عشر عاماً بين مطاردة واعتقال. ومع أنني عدت إليه وأنا محكوم مثل أي مجرم جنائي، إلا أنني توهمت أن الناس لن ينظروا لي من منظور السلطة. ولكن المجتمع تغير كلياً خلال غيابي، وأهم ما تغير فيه النظرة إلى أمثالي بوصفهم ضائعين أو بلهاء او شاذين لا يستطيعون فهم طبيعة الحياة ومجاراة الزمن. أدركت منذ الأيام الأولى أن عليّ ان أتعايش مع غربة جديدة بعد أن انتقلت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وأن أول نجاح لي هو العمل الذي يقيني ذل السؤال وما فيه من سخرية واستهزاء: أما زلت تقيس الشوارع؟

تمكّنت، بعد استنفار دام عدة شهور وبمساعدة أحد الأصدقاء القدامى، من العمل كحارس ليلي في أحد المطاعم. عرفت في ما بعد أن صاحبه كان يبحث عن حارس جديد بعد أن اكتشف أن السابق كان يُهرِّب الويسكي في جيوبه، وعندما عُرِضت عليه وافق حالاً بحجة التعاطف مع قضيتي، أما الحقيقة فهي عثوره على حارس ذي مبادئ تمنعه من السرقة. أول معاناتي في وظيفتي الجديدة كانت مع العمال وعبثهم اليومي بأغطيتي وفراشي في الفناء الخلفي، حتى جاء يوم وجدت فيه وسادتي مبللة بالشاي، فكان ذلك باعثاً لفشة خلق جديدة على إحدى الصخرات المطلة على البحر، لم أوفر فيها أحداً من شتائمي. احتفظت بأوراقي تحت وسادتي، والأصح أنني نسيتها، لأكتشف أنهم قرأوها وفعلتْ فيهم فعل السحر! لقد غيّرت نظرتهم تجاهي، لأبدأ عهداً جديداً في المطعم أفشّ فيه خلقي ليلاً على الأوراق، ثم أقرأها عليهم صباحاً فأستمتع بصدق وحرارة وعفوية ملاحظاتهم.

قضيت ثلاث سنوات في المطعم، كنت أمشي فيها كل يوم على قدميّ مسافة عدة كيلومترات جيئة وذهاباً بين منتجع الشاطئ الأزرق وبين مطعم المرساة، إذ لم تكن هناك مواصلات عامة بعد، وكان الطريق مقسوماً مناصفة بين الدولة التي استملكت تلك الأراضي وأقامت في النصف الأول فندق الميريديان الشهير، لتترك النصف الثاني لأصحاب الأرض الأصليين، أهالي قرية دمسرخو. عايشت في تلك السنوات تطور المنطقة من مراع لأبقار دمسرخو إلى موقع سياحي ترعاه السلطة وشيوخ نفط خليجيين.

تزوجت ورزقت طفلتي الأولى أثناء عملي في المطعم، وكانت هدية زواجي من عماله اعتباري ضيف شرف دائم على البخشيش. وظل أمري كذلك حتى تنبّهت أجهزة الأمن إلى وضعي، فاستدعت صاحب المطعم ووبّخته لأنه يؤوي مجرماً مثلي، فصرفني في اليوم نفسه. وعدت إلى قياس الشوارع من جديد.

(3)

تنفست الصعداء حين خرج الناس في ربيع 2011 إلى الشوارع يطالبون بحريتهم. وظننت أن موجة المظاهرات ستسلط الضوء على أمثالي الذين كانوا أول من اعترض على محاولة السلطة جعل مواطنيها قطيعاً من الخراف الطيّعة، وضحّوا بوظائفهم وممتلكاتهم وقضوا أجمل سني عمرهم خلف القضبان، إلا أن حسابات الحقل لم تنطبق على نتائج البيدر، فكل يوم كان يلعن اليوم الذي قبله. وربما كان السبب في اشتداد محنتي إصراري على الكتابة عن طائفتي ومنطقتي وقريتي التي لم تشهد مظاهرات عارمة تطالب بالحرية كبقية المناطق السورية، فتساءلت: لماذا أسهم أبناء قريتي في مقارعة الاحتلال الخارجي؟ لقد احتضنوا ثورة ضد المستعمر الفرنسي كلفتهم حرق قريتهم والقرى المجاورة ولم يرتدعوا، وعندما حانت لحظة التحرر من الاحتلال الداخلي -بما يحمله من استبداد وفساد- نراهم يتخلفون عن البقية؟!

قادتني هذه الكتابات إلى السجن من جديد، لثلاثة أشهر كانت أقسى عليّ من السنين السابقة فيه. لم أذكر أن دموعي انهمرت غصباً عني، ولم يرفرف عزرائيل من طاقة زنزانتي طيلة سنوات سجني المديدة، أما هذه المرة فلم أستطع حبس دموعي لا أمام المحقق ولا أمام السجناء. وُضِعت في زنزانة يخرج منها الغائط والجرذان سوية، وخرجت منها إلى قاووش يعج بالقمل والحشرات والمجرمين الجنائيين.

ولكنني نسيت الجرذان والزنزانة خلال أقل من عام بعد خروجي الأخير، وعدت إلى حمل السلم بالعرض من جديد.

(4)

أخرجتني حرارة هذا اليوم من بيتي مساء بحثاً عن مكان أقل رطوبة، ولم أجد نفسي إلا في بداية شارع الذكريات في منطقتي السياحية القديمة. حسناً، سيكون الوقوف على الأطلال سبباً إضافياً في تلطيف مزاجي المعكر. اقتربت من فندق الميريديان فاستوقفتني الحركة الكثيفة حوله. انتحيت بأحد الحراس البعيدين عن الباب لأساله عن سر الحركة غير المعهودة فعلمت أن الفندق اليوم محجوز لـ«جود» رجل الأعمال اللاذقاني الشهير، الذي سيزفّ ابنه الليلة، وجهزت منصات وديكورات للحفل الذي ستستخدم طائرة لتصوير بعضه من الجو!

فعل بي كلام الحارس نفس فعل سجان تدمر بعد فلقته، ولا أدري كيف تابعت طريقي وصولاً إلى الصخرة التي شهدت فشة خلقي النوعية الثانية. فكوّمت ثيابي أعلاها وقذفت بنفسي في الماء، أطلق الشتائم وألعن وأنا أقفز وأصعد من البحر إلى الصخرة. كانت زفرات كبدي تحكي وجعي، مستغلاً غياب زوجتي التي يضايقها حديثي المستمر عن نفسي كأنني مركز الكون. البحر هنا أرحب وأوسع من البيت بكثير.

تذكرت لهاثي وراء الرغيف في هذا البلد الذي يقيم فيه أولاد جود ومخلوف وحمشو والأخرس حفلاتهم. تذكرت حملي أسطوانة الغاز على ظهري وقد شارفت على السبعين، من البيت إلى مركز التوزيع، توفيراً لأجرة نقلها بسيارة، ومساوماتي باعة الخضار ونظراتهم المستنكرة لأنني أساومهم كالنساء. تذكرت أقاربي وأولاد إخوتي الذين تأثر بعضهم بأفكاري ذات مرة وهم منصرفون اليوم عني، وتذكرت طائفتي التي تتوهم أنها تملك السلطة بعد أن اضطهدها السنّة لقرون.

كانت طامتي الكبرى في رفاقي «المناضلين» الذين توهّمت أنهم تجاوزا البكداشية، فاذا بهم يستلهمون

منطلقاتها من جديد لمحاصرة أمثالي. تحاشاني بعضهم وظننت أولاً أنهم يفعلون ذلك بدافع الخوف. لكن، وبعد كل ما حدث في سورية، تغير ظني إلى أن دافعهم ليس سوى معادل عام عفوي لقيم وأخلاق هذا الزمن الرديء. يستغربون عنادي وقدرتي على مواجهة الصعاب، وفوقها نجاحي في بناء عائلة متماسكة. في البداية سلك كثير منهم طريقي ذاته، ثم لم يلبثوا أن تغيروا وصالحوا زمنهم بعد أن عجزوا على الصمود، ولأنني أذكّرهم بهذا التغير فإن قلوبهم تريد لي مصيراً مشابهاً لمصائرهم.

طلعت الشمس وإذا بي عار كما ولدتني أمي. لبست ثيابي وجلست على الصخرة. مرت النوبة بسلام. ترى لِمَ هذه الحساسية التي تلازم شخصيتي وتزداد مع تقدم العمر بدل أن تتناقص؟ أليس ظرفي الحالي، على كل علّاته، أفضل من الملايين الذين شرّدوا ودمرت بيوتهم وأرزاقهم، وكثير منهم يعيش الاّن في خيام يصل فيها الوحل إلى الركب؟ لِمَ أغاظني حفل زفاف ابن المليونير إلى هذا الحد، أليس الزمن زمنهم؟

أعد نفسي، بعد أن تقدم بي العمر والتجربة، ألا تتكرر نوبة كتلك في حياتي. وأن أهتدي بسلوك الكبير سعد الله ونوس الذي كان يكتب ويعمل بجد رغم انتشار السرطان في جسده، وهو يخاطب العالم يومها بالقول: نحن محكومون بالأمل.

كامل عباس

كامل عباس