- الرئيسية

- مقالات

- رأي

مبروك الزيارة

فتحت السلطات التركية الحدود، بمناسبة العيد، أمام من يرغب من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها لزيارة أقاربهم في سوريا، كما تفعل عادةً في كل عيد. فاستفاد من هذه الفرصة عشرات آلاف المقيمين في مختلف المدن التركية والمخيمات. من هؤلاء صديقي وجاري أحمد الذي تربطني به، إلى ذلك، زمالة سجن طوال ثماني سنوات في جناح الأمن السياسي في سجن المسلمية في حلب.

ألحت عليّ رغبة لا تقاوم في رؤيته بعد عودته من سوريا. حاولت الاتصال به بضع مرات، منذ انتهاء أيام العيد الثلاثة، إلى أن رد عليّ بعد نحو أسبوع وقال إنه عاد، ورحب برغبتي في زيارته.

- الحمد لله على السلامة يا أحمد.

- الله يسلمك.

- مبروك الزيارة!

- الله يبارك في عمرك.

ضحكنا. فهذه العبارة هي من قاموس سجن المسلمية السياسي، كانت تقال لمن حظي بزيارة من أهله. وطوال سنوات كانت الزيارة منتظمة في ذلك السجن، يوم الخميس من كل أسبوع. هناك من الزملاء الحلبية من كان أهلهم يزورونهم كل أسبوع بلا انقطاع، مقابل زيارات أقل تواتراً للقادمين من مدن ومحافظات أخرى.

كان أشد السجناء إخلاصاً لتقليد المباركة بالزيارة المرحوم جريس خضير (أبو عبود). فقد كان حريصاً على زيارة كل من تأتيه زيارة ليهنئه بحدوثها. وبالمقابل كانت تسعده مباركات الزملاء له بتلقيه زيارة من عائلته، فيتهلل وجهه كطفل في عيد.

استخدم سوريون كثيرون مجاز «سوريا سجن كبير». كان هذا توصيفاً للحياة في ظل نظام الأسد البغيض والمديد. بل حدث بتواتر أن زوار بعض زملائنا كانوا يقولون لهم: «أنتم مرتاحون في السجن. العذاب الحقيقي هو خارج السجن».

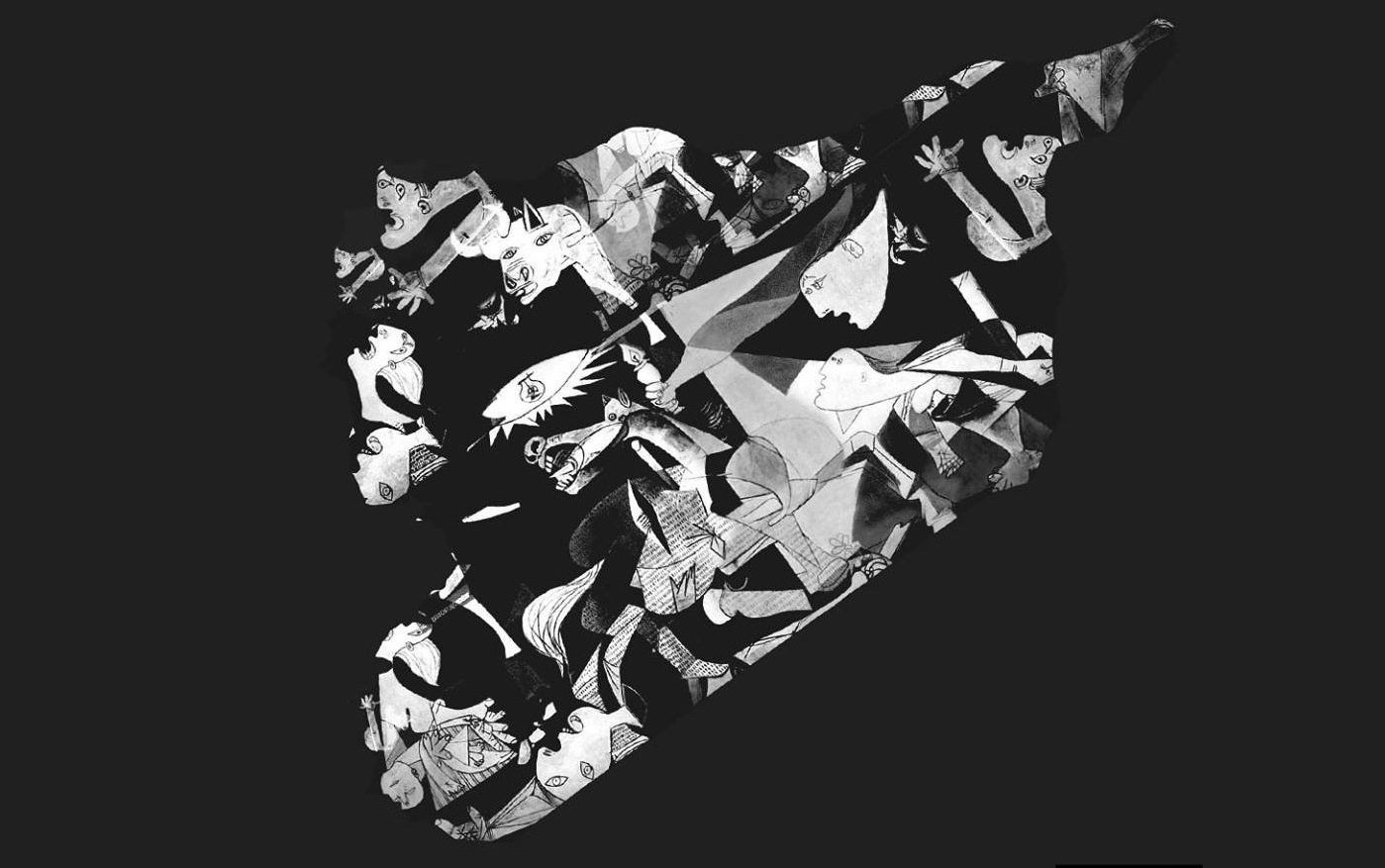

اليوم تبدو لي سوريا موزعة على طرفي قضبان الحديد: سجناء الداخل، ولاجئو الخارج، تحدث بينهما «زيارات» من العيد إلى العيد. في حين شهدت السنتان الأوليان من الثورة حراكاً من نوع آخر. كان هناك لاجئون هربوا إلى دول الجوار، وسوريون عادوا من مغترباتهم للمشاركة في فعاليات الثورة، ومن هؤلاء من استشهدوا برصاص شبيحة النظام، كحال باسل شحادة الذي قطع دراسته في الولايات المتحدة وعاد إلى حمص ليستشهد فيها وكاميرا المخرج السينمائي في يده.

وهناك من كانوا يتنقلون بين دول اللجوء المجاورة والمناطق المحررة في الداخل ليمارسوا نشاطهم الثوري.

تراجعت الحالات المذكورة، باطراد، بالتوازي مع طغيان الوجه العسكري للصراع، وتحوِّل الثوار إلى «مجاهدين» أو حلول هؤلاء محل أولئك، وما رافق ذلك من تدخل دول إقليمية ودولية أمسكت بدفة الأحداث ووجهتها حيثما أرادت.

وفي مرحلة من المراحل، بعدما اشتد اليأس بكثيرين، أصبح السوريون يتوجهون بكثافة إلى أوروبا، الأمر الذي بلغ ذروة مشهدية في غرق الطفل آلان، خريف العام 2015، والعثور على جثث لاجئين سوريين مكومة داخل صندوق شاحنة في النمسا، على غرار القصة الشهيرة لغسان كنفاني. تفرق السوريون في كل بلدان العالم، ولم تعد تخلو منهم مدينة في مشارق الأرض ومغاربها. قبل بضعة أيام فاتحني صاحب مطعم سوري في عنتاب أنه يستعد لتصفية أموره هنا والسفر إلى السودان، لأن المعيشة في تركيا غالية، ومردود المطعم لا يستوفي مصاريفه.

ولا يقتصر الأمر، في أسباب هجرات السوريين متعددة المراحل، على شؤون المعيشة والمنغصات الإدارية في الدولة المضيفة، بل يتعداهما إلى تحويل السوريين إلى ورقة في الصراعات السياسية الداخلية، كحال لبنان وتركيا، هذا إذا تركنا جانباً الوضع الفظيع لمخيمات الأردن.

ولعل أكثر الحالات مأساوية في اللجوء السوري هي حالات تفرق شمل الأسرة الواحدة بين بلدين أو أكثر، سواء بسبب العقبات الإدارية أو ظروف العمل، إذا كان اللاجئ محظوظاً ولديه عمل. وهناك عائلات أرسلت أطفالها الصغار بمفردهم للاستفادة من نظام «لم الشمل» فلا التم الشمل ولا نجا الطفل من الضياع في بلد غريب. ضياع يصل إلى الوقوع في أيدي عصابات الاسترقاق أو التجارة بالأعضاء البشرية.

يتذكر السوريون من جيلي وما قبل برنامجاً أسبوعياً في إذاعة دمشق كان ينقل رسائل صوتية من المغتربين إلى أهاليهم في سوريا وبالعكس. أما اليوم فوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هي الحل المتوفر بديلاً عن الزيارة المباشرة وجهاً لوجه. فمن كان محظوظاً وقام بزيارة من هذا النوع الأخير، علينا أن نهنئه على مذهب المرحوم أبو عبود: مبروك الزيارة.

بكر صدقي

بكر صدقي