- الرئيسية

- مقالات

- ترجمة

انتظار الموت في حلب (2 من 2) يـومـــيّـــات الجـحـيــــم

مأمون حلبي

|

2014-11-02

|

مأمون حلبي

|

2014-11-02

|

كريستوف روتر/ مجلة دير شبيغل

ترجمة مأمون حلبي عن الإنكليزية

الوقت مبكّرٌ، في أوّل أسبوعٍ من شهر أيلول، والجميع ما زالوا أحياء: زكريا، جارته الشابة سمر، محسن الكهربجي، امرأةٌ متّشحةٌ بالسواد، و12 عاملاً مياوماً من حيّ الحيدرية. إنهم 16 شخصاً من أجزاء متنوّعةٍ من المدينة. لا شيء مشترك بينهم سوى أنهم ما زالوا في حلب.

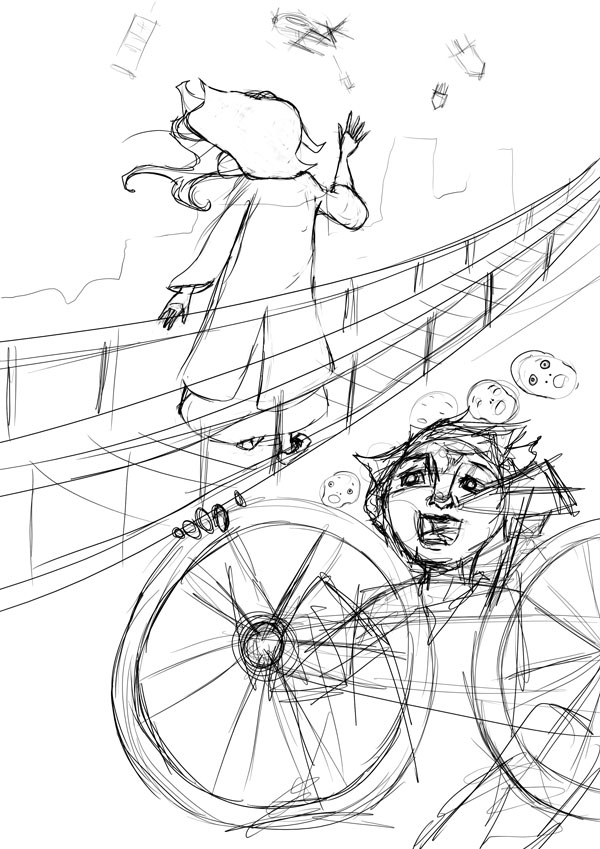

أجهزة اللاسلكي التي تخصّ شرطة الثوّار ورجال الدفاع المدنيّ تبدأ بالرنين. امرأةٌ تمشي على جسر الصاخور؛ أمرٌ قد يؤدّي إلى الهلاك. "يا إلهي! ما الذي تفعله هناك؟ لا بدَّ أنها مجنونة"؛ يقول أحدٌ ما على اللاسلكي. سبقَ وأن نُصبت حواجز من باصاتٍ محترقةٍ ومخلفات بناءٍ لمنع الناس من استعمال الجسر، لكن المرأة تزوغ عن الحواجز وتبدأ المشي فوق الجسر. ثانيتان وتنطلق الرصاصة الأولى. تنحني المرأة ثم تواصل المشي. يستمرّ إطلاق النار، ومع الطلقة الثامنة تسقط المرأة على الأرض. لا أحد يعرف ما الذي كانت تفعله هناك. أكانت تجمع أكياساً بلاسـتيكيةً لتبيعهـا؟ أكانت تحاول أن تموت؟ أم ربما فقدت عقلها؟ لا أحد يعرف اسمها. في الظلمة يستردّون جثمانها ثم يختفي أثرها.

"ما زلنا أحياء، لكن لمدّة كم من الوقت؟ نحن الموتى الأحياء مثل المخلوقات التي في الأفلام"؛ يقول أحد متطوّعي الدفاع المدنيّ أثناء مناوبته. "نعم أيها الموتى الأحياء! كيف تريدون قهوتكم؟". حلب الشرقية مدينة موتى أحياءٍ مهذّبين وصل بهم الإنهاك حدّ التعالي على اليأس.

يوم الاثنين كان زكريا، الذي يعيش وحيداً في منزلٍ عمره مئات السنين، يحتسي القهوة في الحديقة المنزلية. من عادة زكريا أن يعتني بالنباتات التي تحيط بالبئر الواقع في باحة المنزل، ومن عادته أيضاً زيارة صديقه يوحنا في الصباح وإحضار إبريقٍ من الماء البارد له. في التاسعة من صباح الثلاثاء يحتسي زكريا قهوته الصباحية من جديدٍ عندما يسمع أزيز قذيفة. يركض إلى غرفته آملاً أن يجد الأمان هناك، لكنه لم يحقق مبتغاه. لم تكن القذيفة كبيرةً لكنها أصابت زكريا ودمّرت نصف منزله ومنزل جارته سـمر، الأرملة الثلاثينية التي مات زوجها قبل خمس سنوات "موتة ربّه" كما يقول الجيران، كما لو أنه من غير العاديّ أن يموت المرء موتاً طبيعياً. كان من الممكن لزكريا أن ينجو لو كان قد قفز إلى قبو المنزل كما فعل جاره. يعثر متطوّعو الدفاع المدنيّ بسرعةٍ على زكريا، لكن الوصول إلى جثمان سمر يستغرق ساعتين. يصل يوحنا ويخبره أحد الموجودين بما حصل. يهزّ يوحنا رأسه. لا صراخ، لا عينين شاخصتين، لا دهشة، لا شيء. مجرّد هزّة رأس. كان قد اشترى بعض الخبز وعاد إلى مأواه، وهو آخر دار رعايةٍ كاثوليكيٍّ للمسنّين في حلب الشرقية. "عليّ أن أكنس باحة الدار"؛ قال يوحنا وهو يمشي مبتعداً، ويضيف بأنه قد خمَّن ما قد حدث. وقع الانفجار، بعدها لم يحضر زكريا مع الماء.

ما زال يوجد 7 مقيــــمين في دار الرعاية. الآخرون غادروا أو ماتوا. يوحنا، 75 عاماً، وماغي، البالغة ثمانين عاماً، هما الأصغر سنّاً بين نزلاء دار الرعاية. هؤلاء النزلاء الباقون كانوا يعتقدون قبل ذلك أن ما تبقى لهم من سنواتٍ ليعيشوها ستكون هادئة، وهم يفعلون ما بوسعهم للتعلق بهذا الأمل، لكن الأمر ليس سهلاً. فالمبنى على خطّ الجبهة مباشرة. "لا أحد في الواقع لديه شيء ضدّنا"؛ يقول يوسف شدياق، الذي درس اللاهوت لمدّة عامين فيما مضى. "لكن عندما صعدتُ إلى السطح في الشتاء لإصلاح خزّان الماء بدأ قنّاص النظام بإطلاق النار فوراً. صرختُ طالباً منه التوقف.

بعد ذلك تحسّنت الأمور بيننا. كان اسمه أبو جعفر. لكننا قلقون حالياً لأن أبو جعفر قُتِل ولا نعرف القنّاص الجديد". في الوقت الحاضر يجلس يوحنا ويوسف وماغي والاثنان الآخران اللذان ما زالا قادرين على المشي في الباحة النظيفة كلّ مساءٍ وهم يستمعون إلى الهتافات التي يُطلقها كلا طرفي القتال. "الله أكبر"؛ يصرخ الثوّار. "بشار أكبر"؛ يردّ الجنود. أصبح المسنّون الخمسة بارعين في تمييز لهجات المقاتلين على الطرف الآخر. "حتى قبل شهرٍ كنا نسمع على الدوام عراقيين هناك"؛ يقول يوحنا. "نعم، لكنهم رحلوا"؛ تقول ماغي. "واللبنانيون أيضاً"؛ يضيف جوزيف.

من المضلل القول إن القتال في حلب قد هدأ بعد سنتين. ومع ذلك فقد تراجع عدد المقاتلين على خطوط الجبهة. إلى ما قبل بضعة شهورٍ كان ما يزال في صفّ النظام أكثر من ألف مقاتلٍ عراقيّ، إضافةً إلى مقاتلين أشدّاء من "حزب الله"، ومرتزقةٍ من أفغانستان؛ حلفٌ شيعيٌّ اختفى كلياً تقريباً منذ ذلك الوقت. وعلى الطرف الآخر أرسل الثوّار في شهر آب آلاف المقاتلين من حلب إلى الشمال ليوقفوا تقدّم مقاتلي "الدولة الإسلامية". لقد تجمّدت خطوط الجبهة ولم يعد أيٌّ من الطرفين يتحرّك، وهذا ما يسميه السكان المحليون "الجبهة الباردة".

لكلّ شخصٍ تقريباً معارف أو أقرباء في الطرف الآخر. وتوجد شركات سفرٍ في حيّ صلاح الدين تقدّم رحلاتٍ "من حلب إلى حلب". الرحلة، التي مسافتها بخطّ النظر 600 مترٍ، تستغرق 12 ساعة. وفقط أولئك غير الموجودة أسماؤهم في قوائم المطلوبين من قبل أجهزة استخبارات الأسد يجرؤون على القيام بها.

في التاسعة من صباح الأربــــعاء ثمة انفجارٌ جعل الجدران تهتزّ. رياحٌ خفيفةٌ تحمل غيمة غبارٍ عملاقةٍ عبر السماء. في الشارع الفارغ تمشي امرأةٌ بهدوءٍ باتجاه الانفجار دون أن تبطئ من مشيتها حتى. بعد الانفجار بدقائق يمضي رجلٌ مغطىً بغبارٍ أبيض ليجلب ماءً وهو يغنّي بهدوء، ويغسل درّاجته النارية التي سَلِمت بأعجوبة. "لقد سمعته"؛ يقول محسن، الكهربجي الذي انضمّ إلى الثوّار. في آخر لحظةٍ قفز محسن إلى مدخل بناءٍ إسمنتيّ. لقد نجا. يمشي بعد ذلك إلى مكان الحطام، يحصي الجثث التي في الباحة المجاورة، ويقول بأسف: "3 قتلى".

حفارو أنفاقٍ صابرون ومتقاعدون خَبَت فيهم جذوة الحياة في حلب الشرقية. مجموعتان متناقضتان جمعهما القدر معاً: أولئك الذين يعتقدون أنه ما زالت لديهم كلمةٌ في صنع أقدارهم مهما كان الثمن، وأولئك الذين يعتقدون أن الإنسان لا يد له في صنع قدره على الإطلاق.

رحــــمو حســــين، 77 عاماً، آخر شخصٍ بقي في شارعه. "اتركوني لوحدي مع كتبي"؛ يقول رحمو. مكتبته تملأ غرفةً كاملة، وهو يمضي أيامه بالقراءة وبالاعتناء بالمبنى. لكن أليس من الأسلم أن يهرب قبل أن ينفجر برميل؟ "كلا، لمَ عليَّ الفرار؟". لقد حصلت ضربةٌ هنا قبل 3 شهورٍ أمام المبنى تماماً. هناك، عند المخبز. كان العشرات ينتظرون عندما ظهرت الهليكوبتر فوقهم. لم يكن رحمو ينتظر في الطابور ذلك اليوم. كان غارقاً في القراءة ولم يكن جائعاً. دمّر البرميل شرفة منزله وحفر فتحةً في جدار غرفة الجلوس، لكنه مُصرٌّ أن السبب في ذلك ليس الحظّ. "ببساطة، لم يحن أجلي بَعدْ".

في يوم الجمعة يتجمّع العمال المياومون من حيّ الحيدرية عند الدوّار، كما يفعلون كلّ صباح. إنه المكان الوحيد في الحيّ الذي يتجمّع الناس فيه. عدا ذلك فالشوارع فارغةٌ والمسجد خالٍ من المصلين، حتى في أيام الجمعة. في هذا الصباح كان 15 رجلاً ينتظرون، وبضعة سائقين جالسين في شاحناتهم الصغيرة. أحد الناجين سيقول لاحقاً إنهم لم يسمعوا أيّ شيءٍ قادم. أحد المقاتلين سيدمدم أنه لطالما حذّرهم من التجمع في نفس الوقت كلّ يوم. أحد الجرحى سيقول إنه كان دائماً خائفاً، لكن "عليَّ أن أُطعم أسرتي". في الثامنة وثلاث دقائق يدمّر برميلٌ 3 مبانٍ والشاحنات الصغيرة، ويمزق 11 رجلاً. عندما يصل "أصحاب الفزعة" إلى المكان يجدون أشلاءً على أسطح المباني المهدّمة. الضحية الثانية عشر يموت في المشفى.

الوحيد من الأشخاص الستة عشر الذي ما زال حياً في نهاية الأسبوع هو محسن، الكهربجي الذي كان يغنّي وهو يغسل درّاجته النارية.