- الرئيسية

- مقالات

- ترجمة

يستطيع اللاجئ أن يحمل معه مقتنياته الشخصية، لكن روحه تبقى هناك

نيلوفر بازيرا

الغارديان/ 29 تشرين الأول

ترجمة مأمون حلبي

حمل والدي حقيبته من كابول إلى كندا، لكنه وجد أن نقل الرجل الذي اعتاد أن يكونه أكثر صعوبة.

التغيّر العاصف الذي حلَّ في سوريا تكشّف بسرعة. هجر عبد الرحمن موطنه في دمشق، التي كانت قد أصبحت مسلخاً، وفرَّ عبر شمال أفريقيا بحثاً عن ملاذٍ آمن. لم يكن قد تجاوز العشرين من العمر، وكان الناجي الوحيد من أسرته.

كانت أمه من بربر المغرب، ووالده من عرب الصحراء، سليل الصحابة الذين أسسوا الحكم الأمويّ. هرب عبد الرحمن كلاجئٍ يتيمٍ في سنة 750 ميلادية، عندما استولى العباسيون على الحكم وانهمكوا بتصفية كل أثرٍ للأمويين، وحالفه الحظ بالنجاة. بعد خمس سنواتٍ عبر الشابّ البحر المتوسط. وهناك، في إسبانيا، وجد أقرباءه البربر والسوريين، وبمساندتهم كرّس نفسه حاكماً لدولة قرطبة في سنة 756.

أسّس عبد الرحمن، اللاجئ السياسي، الخلافة العظيمة في الأندلس. قبل مسيحيو قرطبة بحماسٍ كلّ مظاهر الأسلوب العربيّ، من الفلسفة حتى هندسة المساجد. كما ازدهرت الجماعة اليهودية، ووصل العديد من أفرادها إلى مناصب سياسيةٍ رفيعة.

على امتداد الأراضي التي عبرها، حمل عبد الرحمن معه تاريخ عائلته وتاريخ بلده. حالما استقرّ عانى من نزوع معظم لاجئي الجيل الأول؛ حلم العودة إلى الديار، غير أنه لم يستطع العودة أبداً. ولهذا رضي مكرهاً بأفضل ثاني خيار: أن يعيد خلق صورة موطنه القديم في الموطن الجديد. كانت أطيانه الأندلسية نسخةً عن أطيانه في سوريا. لجأ إلى الشعر، وهو طقسٌ عربيٌ يعود إلى ما قبل الإسلام، فكتب قصيدةً تناجي شجرة نخيلٍ في حديقته في قرطبة:

فقلتُ شبيهي في التغرّب والنوى وطولِ انثنائي عن بنيّ وعن أهلي

نشأتِ بأرضٍ أنت فيها غريبةٌ فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي

في عام 1991 –لم أكن حينها على درايةٍ بأدب المنفى، وبالكاد قادرةً على القراءة والكتابة بالإنكليزية– كتبت في دفتر يومياتي: «هناك أناسٌ حولي، وجوهٌ فضوليةٌ تتكلم، يريدون سماعي وأنا أتكلم. أنا، بلغتي، وهم بلغتهم. صوتٌ نثريٌّ، غير المألوف في كتبهم، يتحدث عن غرابة كل شيء أراه. يستمعون ويهزّون رؤوسهم دون فهم. لهجة الماضي لديّ تلغي تعبيرهم عن كل شيءٍ حاضر».

وقتها كنا العائلة الأفغانية الوحيدة في محافظة نيوبرانسوِك الكندية، القريبة من البحر. العائلات المضيفة وزملاء الدراسة والجيران الجدد في مدينتي مونكتون اهتموا اهتماماً بالغاً بالترحيب بنا، لكن كل ذلك كان يبدو غير حقيقيّ. أناسٌ يعيشون باستقرارٍ ورخاءٍ نسبيٍّ منذ أجيالٍ لا يمكنهم أن يعرفوا سوى النزر اليسير عما كانت عليه حياتنا؛ النوم على أصوات الصواريخ، والخوف من الموت في الشوارع. لم يكن الشعر بالنسبة إلي، في ذلك الوقت، هروباً من الواقع، بل رابطاً بين الماضي والحاضر. خفّف الإيقاع المألوف للغتي الأم من ألم الفراق، وأصبحت اللغة إحدى طرق البقاء على اتصالٍ دائمٍ مع ذكريات العالم الذي تركته خلفي.

غادرنا كابول في عام 1989، وكنا على درايةٍ بمخاطر رحلتنا مشياً عبر جبال أفغانستان. كان الخوف من الموت رفيقنا مع كل خطوة، إلا أن الأمل بحياةٍ أمامنا هو ما أبقانا نمشي. عندما تصبح ظروف العيش لا تُطاق، ويكون الاحتضار هو كلّ ما تبقى –كما هو حال السوريين والعراقيين والليبيين والأفغان وكُثرٌ غيرهم يتنقلون من مكان إلى آخر– تبدو المجازفة بالمشي أو بالسباحة أو باعتلاء قاربٍ، تعرف أنه ليس صالحاً للإبحار، أقل خطراً. على الأقل، ثمة فرصةٌ بالبقاء والوصول إلى برّ الأمان.

بالرغم من أن المعاناة والخطر المترتّبين على هذه الرحلة البحرية يبعثان على الرعب، إلا أنّ رحلة الإدراك الداخلية لفقد المرء دياره، من منظور اللاجئ، صعبةٌ ومؤلمةٌ بالدرجة نفسها تقريباً. أخطار الرحلة الواقعية مرئية، لكن يصعب التعبير عن التشوش والضياع الداخليّ لحالة الفقد.

عندما فارقنا وطننا، وتركنا أقرباءنا وأصدقاءنا، وأخذنا الطريق إلى باكستان، كنا قد عبرنا الكثير من الحدود النفسية. عندما أرى طوابير البشر وهي تغادر بيوتها وبلداتها ومدنها حالياً أسمع المطالبة بأن يحترم أولئك الحدود الجغرافية للغرب. الأمر الذي لا تستطيع هذه المطالبة أن تفهمه هو أن اللاجئ عبر تلك الحدود في ذهنه أولاً. وعندما يصل إلى إحداها تكون التخوم القومية أصبحت عديمة الأهمية، سوى كونها عائقاً آخر يجب التغلب عليه. ما هي قدرة سياجٍ من الأسلاك الشائكة أو جدارٍ إسمنتيٍّ أمام كل المخاطر من أجل السلام والأمان؟

بالنسبة إلى اللاجئ، ليس الشعور بالفقد مرهوناً فقط بالمكان المادي، بل أيضاً بإحساسه بالهوية. التحول من فردٍ له اسمٌ وعنوانٌ معترفٌ بهما، وروابط أسريّةٌ وعلاقاتٌ مجتمعية، إلى فئة اللاجئ والمهاجر، أمرٌ يوتّر الأعصاب. يبدأ المرء بالشعور أنه غريبٌ تجاه نفسه. وكي لا يفلت منه زمام الهوية يبدأ بالتشبث بالذكريات، مع أنها قد تكون مؤلمة، أو التشبّث بالأشياء الملموسة: قطع الملابس، الصور، وأشياءٌ أخرى من «هناك».

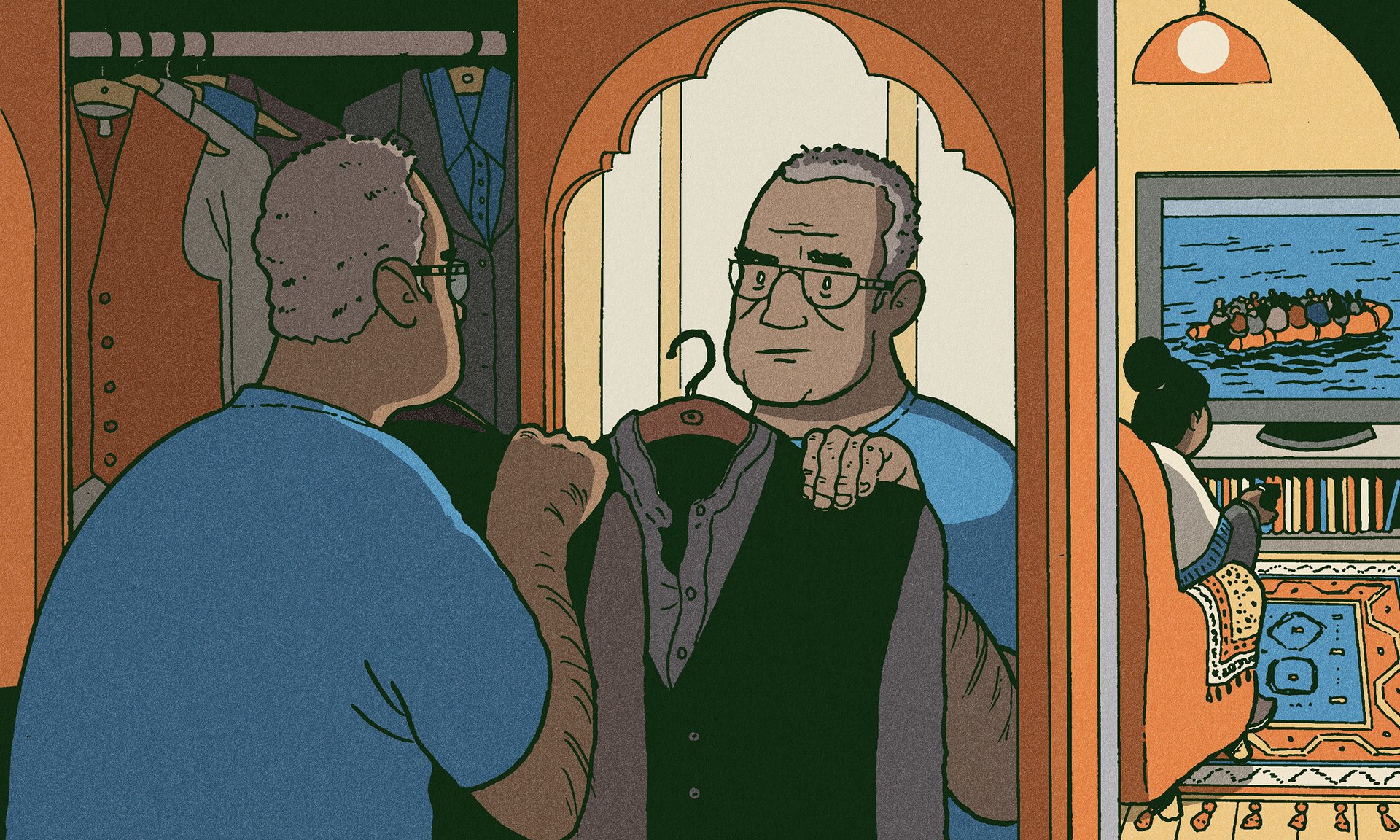

حمل أبي معه بدلةً طوال الطريق. ظلت معلقةً في خزانته بكندا، ومغطاةً بشكلٍ أنيقٍ بصفائح بلاستيكيةٍ شفافة. لم يلبسها قط بل كان يستعرضها على جسمه أو يمسكها أمامه ليرى نفسه في المرآة ويقول: «أبدو كما كنت عليه في ما مضى». لم يعد بمقدوره أن يمارس مهنته –كان في أفغانستان طبيب أطفالٍ فخورٍ بنفسه– لكن، في كلّ مرّةٍ كان ينظر إلى صورته في البدلة البسيطة، كانت هذه البدلة تصبح علامة وجوده وتعليمه وكرامته.

وبخلاف عبد الرحمن، عاد والدي إلى بيته بعد سقوط حكم طالبان. لكنه، بعد ستة أسابيع، تخلّى بهدوءٍ عن فكرة العيش والعمل في أفغانستان من جديد. فالعالم الذي عاد إليه كان أكثر غربةً بالنسبة إليه من العالم «الغريب» الذي عايشه في كندا. شوّهت وحشيّة الحرب الأهلية كابول، وستارة الظلمة التي خلّفتها طالبان كانت أكثر من أن يطيقها. الرجل الذي حاول أن يبقى هو نفسه على مدار سنوات المنفى، وهو يصون ما يُعدّ أفغانياً، كان الآن مصدوماً بالتغيّرات الحاصلة في وطنه.

عندما عدتُ إلى كابول، بعد 13 عاماً، ووجدت مدينة طفولتي محطمةً ومدمرة، يقطنها رجالٌ بأسلحةٍ ناريةٍ ونساءٌ مسربلاتٌ بالبراقع؛ شعرت بالقلق، ليس فقط لأن رؤية هذه الأمور مؤلمة ولكن بسبب ألم عدم قدرتي على فهمها. أدركت وقتذاك ما يعنيه النزوح: كربٌ مقيم، شعورٌ بالتلاشي الدائم وعدم الانتماء. النزوح تجربةٌ فظيعة. ما أن يُقتلع المرء حتى يكون من الصعب أن يجد مكان القبول والاحتضان ذاك. غالباً ما يكون فقدان الاعتبار الذي يعانيه المرء صامتاً، ويُبرَّر نظراً لحالة اليأس، ويُحتمَل لوجود أملٍ أن النزوح مؤقت. بالنسبة إلى مئات آلاف لاجئي العام الماضي إلى أوروبا –يتعفن معظمهم في مراكز الإيواء– يتلاشى الأمل بشكلٍ أسرع.

أنهى أبناء عمومتي –ثلاثة شبانٍ في أوائل العشرينات– دراستهم الثانوية في كابول. افتقادهم للأمل بالمستقبل، والغياب المتزايد للأمن، وعودة طالبان؛ أجبرتهم على الفرار إلى تركيا ثم الوصول إلى اليونان على متن قارب، والمشي مع موكب النازحين الجنائزيّ عبر عددٍ من الحدود الأوروبية، معتمدين على رحمة الغرباء الذي قدموا لهم الطعام والماء. أخيراً، وصلوا إلى ألمانيا في الخريف الماضي. هم الآن في مخيمٍ للاجئين يملأون أيامهم بالانتظار، وينشرون صور سيلفي على وسائل التواصل الاجتماعيّ، وبذكريات حيواتهم البائسة. هم، أيضاً، يتكلمون عن الخوف والأسئلة والهواجس. معظم اللاجئين حالياً على درايةٍ تامةٍ بالمشكلات الاقتصادية التي تواجه أوروبا وأميركا. لكن ما سُمّي بأزمة لاجئي العام الماضي غيّرت هذا الأمر، كاشفةً عن وجهٍ أكثر قبحاً. فوسط الثرثرة القومجية والرفض غير المنطوق للمسلمين الوافدين، أصبح الاهتمام الرئيسيّ للسياسيين إما حماية أحزابهم أو مناصبهم، أو حماية هويّة أوروبا «المسيحية» ومصالحها الاقتصادية.

كان من عادة أبي أن يرثي فقدانه لحياته القديمة، أما الآن فهو في حالة حدادٍ على كل البشر الذين يُرغَمون على الفرار من أوطانهم. في بيتنا، في أوتاوا، يشاهد الأخبار. أصبح أبناء بلده لاجئين على مدار ثلاثة أجيال، وهو يرى النهب والسلب في سوريا والعراق وليبيا واليمن. ما عاد يُخرج بدلته. ففي ظلّ حكمة أواخر سبعينات العمر فقدت رمزية قطعة اللباس تلك أهميتها، لكن معنى هويته كلاجئٍ أصبح أكثر أهمية. يقول لي: «كنا محظوظين بالهرب عندما فعلنا ذلك. كان الناس أكثر تفتحاً، ولم يكن المسلمون إرهابيين، وكنا محظوظين بالقدوم إلى كندا». عرفانه بالجميل يجعلني أشعر بالخجل، أنا المرأة ذات التعليم الغربيّ. كنت أريد أن أكون جزءاً من عالمٍ أفضل، عالمٍ يستطيع أن يُلهم بأندلسٍ أخرى؛ يعيش فيها أناسٌ من اعتقاداتٍ وثقافاتٍ وتواريخ متنوّعةٍ كجماعةٍ واحدةٍ في ظل العدل والمساواة. لكني أكافح في هذه الأيام لأحمي ماضياً قريباً أتاح لي أن أفعل ما أفعله الآن، لأني أرى هذا الماضي يتلاشى بشكلٍ سريعٍ لصالح التحجر العقائديّ والحكم المسبق.

مأمون حلبي

مأمون حلبي