حققت الهجمة الروسية العنيفة، التي دامت لأكثر من أربعة أشهرٍ، إنجازاتٍ عسكريةً تدميرية، وفرضت متغيّراتٍ على الأرض، من تهجيرٍ وتدمير، لصالح النظام وحليفه الموضوعيّ حزب PYD الكرديّ الذي تمدّد قليلاً باتجاه المناطق العربية وأسّس لعلاقةٍ لا ينقصها عدم التفاهم القديم فزادها بحقدٍ أكبر. وعلى التوازي مع تدميرها عملت موسكو على خلق ظروفٍ تؤمّن لها ولـ"ذيلها" عوامل نجاحٍ مستقبلية، في وقت كانت قد بدأت فيه الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة في جنيف، والتي لم تكتمل في أواخر كانون الثاني، لتتابع روسيا المرحلة الأكثر وحشيةً من عملياتها في شباط، عندما هجّرت أكثر من مئتي ألف مواطنٍ، وقتلت أكثر من ألفٍ وخمسمائة، وخرّبت الكثير من البنى التحتية من مدارس ومشافٍ ومساكن وغيرها، لتنهي مسيرتها المظفرة على الشعب الأعزل باتفاقٍ مع أميركا يقضي بوقف الأعمال العدائية، سرعان ما حصل على موافقةٍ كاملةٍ في مجلس الأمن بالقرار 2268، وصار ما يُعرف باسم "الهدنة".

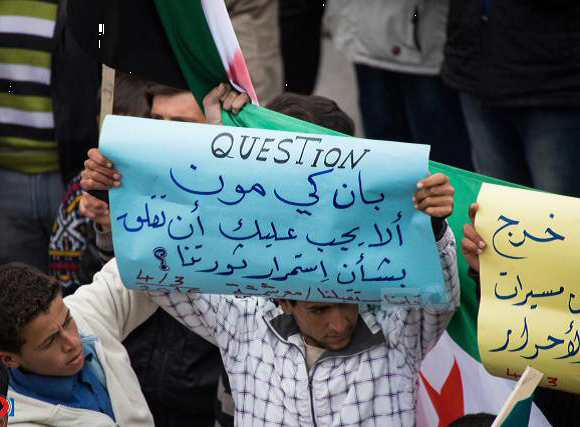

لربما تنفس السوريون في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال وأعوانه وشعروا بقليلٍ من الراحة النسبية؛ فلم تعد الطائرات تقصف على مدار الساعة، وخفّت وتيرة الصواريخ، وتناقص عدد الشهداء. الأمر الذي التقطه الناس ليعبّروا لقوى الاحتلال وذيلها أنهم لم يتخلوا عن مطالبهم في الحرية والكرامة التي خرجوا من أجلها منذ خمس سنين، ففاجأوا كلّ قوى الطغيان بمظاهراتٍ في مختلف المناطق غير الخاضعة، تجاوز عدد نقاطها المئة، كلها تهتف برحيل الطاغية.

والسؤال المهمّ هل عاد السوريون إلى لحظتهم الأولى قبل خمس سنين؟ هل السوريون مولعون بالدوران في حلقة الآلام دون الصعود إلى جبل الحرية التي يستحقونها بجدارة؟

أدرك الثوّار، من عسكريين ومدنيين، المتغيّرات الجديدة من تهجيرٍ كبيرٍ وصعود المشاريع الجانبية وغير الوطنية، أي التي لا تتلاقى مع مطالب وحاجات سورية، المترافقة مع متغيّراتٍ كبيرةٍ حدثت على أرضنا، إضافةً إلى المتغيّرات الدولية والإقليمية وما لها من تأثيرٍ على قرار وثورة السوريين، فكان منهم أن عبّروا عن التمسك بمطالب وحاجات البلد، بشكلٍ واضحٍ لا لبس فيه: الانتقال السياسيّ الديمقراطيّ من الاستبداد نحو الحرية، وإزالة رموز الاستبداد وأولها رحيل الطاغية، ومحاسبة كلّ من أجرم في حق السوريين. كلّ هذا يجري بتكاملٍ بين العسكريين والمدنيين، تكاملٌ كانت قد تأسّست نواته في مؤتمر الرياض لتوحيد قوى المعارضة والثورة، الذي نال دعماً شعبياً في مسيرته التفاوضية ناهيك عن الدعم العربيّ. وهنا يكمن وعي الشعب السوريّ وقواه الحية، الذي اكتسب خبرةً كفاحيةً كبيرةً فخلق قادته ودعم من يعتقد أنه يمثله حقيقة، الأمر الذي يختلف عن مظاهرات البداية -رغم أنها كانت أبهى وأكثر طهارة-، منتقلاً من العمل الميدانيّ العفوي نحو الحراك المدنيّ السياسيّ الذي يقرأ المتغيّرات والظروف، ويقيَم نقاط قوته وضعفه، ويكتشف طريقه بوعيٍ يتمسّك به لأنه اكتسبه بدماء أبنائه.

ولكن برزت اليوم، مع عودة السوريين إلى مظاهراتهم كطريقةٍ لإكمال مشوارهم، عوامل جديدةٌ تتجلى في قوّتين تشكلان مراكز نفوذٍ وهما جبهة النصرة وحزب الاتحاد الديمقراطي الكرديّ. توجد الأولى في مناطق حرّرها الثوار، والآخر في مناطق ذات أغلبيةٍ كرديةٍ استطاع أن يفرض سلطته عليها كأمرٍ واقعٍ عبر أسلوبه المصلحيّ المباشر وتحالفه الموضوعيّ مع النظام، فعزل الكرد عن باقي السوريين قسراً، مؤسّساً لحالة تباعدٍ قد تصل إلى حدّ العداء ما لم يتمّ تداركها من الجميع.

أما النصرة، بمشروعها الجهاديّ في أرض الشام، فقد قاتلت النظام بشجاعةٍ بالفعل، لكنها، من جهةٍ أخرى، كشفت عن تعارضٍ يصل إلى درجة العداء مع طموحات الشعب، عبّرت عنه بقمعها مظاهراته. كلتا القوّتين تتعامل مع سورية من منظورٍ واحد، أي أنها ليست الوطن الذي يجب أن ينال شعبه الحرّية. مما يبرز أهمية المشروع الوطنيّ الذي يعبّر عنه السوريون بمظاهراتهم وحراكهم، فهو الضامن الوحيد لحقوق الجميع دون تمييزٍ عرقيٍّ أو دينيّ، وهو المشروع الذي يمكن أن يجذب الكثير من جماهير النصرة، وينزع الشرعية الزائفة عن حزب الاتحاد الديمقراطيّ، التي فرضها بالحديد والنار كأيّ قوّةٍ مخابراتية. فالأكراد جزءٌ من السوريين، ولهم كامل الحقوق التي يقرّرها دستورٌ توافقيٌّ جديدٌ لا ينتقص من حقوق أحد.

أحمد عيشة

أحمد عيشة