ينفتح المشهد الأول من هذه الرواية القصيرة على أسرةٍ في حالة ارتباكٍ إثر حدثٍ جلل. تحاول الأم، التي هي الأكثر حزناً وتماسكاً في الوقت نفسه، السيطرة على الموقف والإمساك بخيوطه، فيما يطلب الراوي الذاهل إعفاءه من أيّ دور: «لستُ قادراً على التفكير.. رتّبوا الأمور أنتم رجاءً..». تتفهّم الأم وضع ولدها، ونفهم نحن –بعد صفحاتٍ- أن الابن هو بشار الأسد ساعة وفاة والده الرئيس.

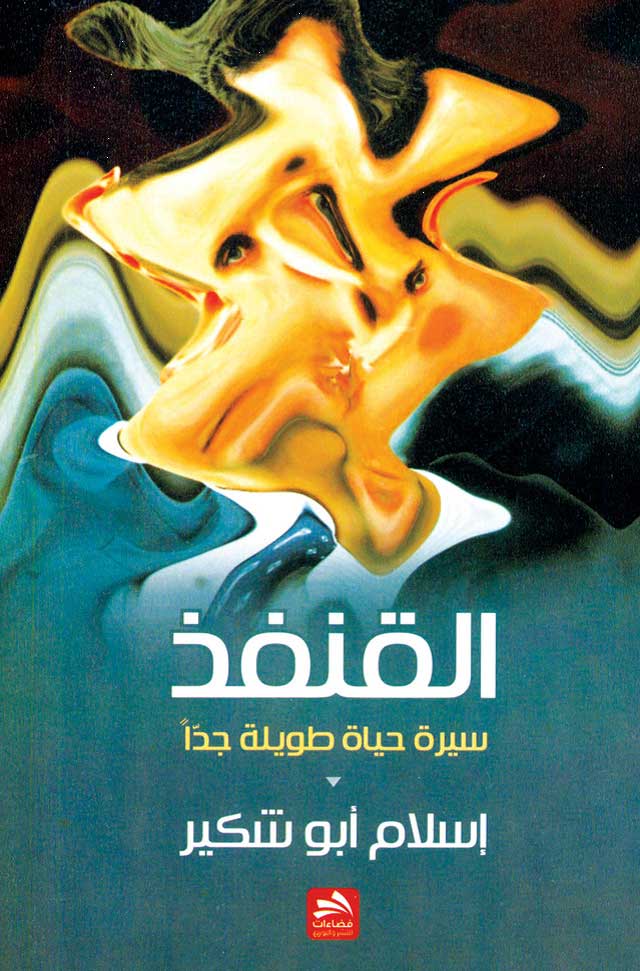

يعنون القاصّ السوريّ إسلام أبو شكير نصّه، الذي صدر عام 2013 عن دار فضاءات بعمّان، بكلمةٍ واحدةٍ هي «القنفذ»، تليها عبارة (سيرة حياةٍ طويلةٍ جداً) كعنوانٍ فرعيّ. ويلعب رمز القنفذ دورين متباينين ولكن متكاملين؛ فمن جهةٍ هو بشار نفسه الذي لا يشعر بالأمان إلا وهو منكمشٌ منغلق: «ما أودّه فعلاً أن أفتح عينيّ، لأكتشف أنني وحيد. لا أحد يشاركني الحياة على سطح هذا الكوكب، كي لا أضطرّ إلى التعاطي معه إطلاقاً»، ومن جهةٍ هو تجربته الأولى مع «القتل»: «ربطتُ به قطعةً ثقيلةً من المعدن، ثمّ أعدته إلى السطل. رأيته يخرج رأسه بصعوبة، مادّاً أنفه الصغير إلى الهواء، لكن قطعة الحديد لا تمهله أكثر من ثانيتين أو أكثر قليلاً». يصرخ صوتٌ في داخله: «هذا كائنٌ يموت أيها الأبله.. بإمكانك أن تنقذه»، فيستعر جنون الفتى لسماع صوته يناديه بالأبله، «الكلمة التي أكرهها كما لا أكره كلمةً أخرى في العالم»، ويصرّ على قتل القنفذ، ثم سواه من الحيوانات، حتى يغدو القتل لديه مرادفاً لإخراس صوته الداخليّ ونفي السبّة وتحقيق الذات وفرض إرادتها. إنهما صنما حياته من أورثاه كلّ هذه الحساسية من هذه الكلمة، والده وشقيقه باسل. وهنا يتناسل العنوان الثاني من الأوّل ويغدو «شارحاً» له. فلو اكتفى الأب والشقيق الأكبر بالنظر إلى «الراوي» كأبله، وباستخدام هذه الكلمة تجاهه بين الوقت والآخر، لهان الأمر: «بإمكانهم أن يعتبروني طفلاً، أو مراهقاً، أو معتوهاً حتى. بإمكانهم ألا يروني أصلاً. ما كان ذلك ليقلقني، أو يسبّب لي أدنى قدرٍ من الضيق. ولو أردت أن أكون صادقاً ودقيقاً وواقعياً لقلت إن هذا ما يريحني بالضبط.. ألا يراني أحد..». ولكن الرجلين الحليفين والمتشابهين لم يكتفيا بذلك بل احتلا حياته واحداً تلو الآخر، ليقتلاه ويعيشا فيه حياتهما الطويلة جداً. فبعد أن اعتاد حياة الظلّ مات باسل فجأةً، مسلطاً الأنظار على المنعزل الهانئ. لو أنه اعتاد الضوء منذ البداية ربما اختلف الأمر، أما أن يُلقى هكذا دفعةً واحدةً في النور بعد أن كان رفيق العتم فهو أمرٌ مربكٌ بالفعل. وفي لحظة استبطانٍ حسّاسةٍ ومفتاحيةٍ في الرواية يشرح «بطلها»: «موت باسل كان موتاً لي في الحقيقة. عندما مات أخذني معه، وترك شخصاً آخر يشبهني في الشكل فقط. كان عليّ أن أكونه. أن أتخلى عن حياتي السابقة كلها لأستكمل حياته». ويكمل بوضوحٍ أكثر: «الميت بالفعل هو أنا». وبالعودة إلى مبتدأ القصّ واضطراب السارد أمام التناسخ الجديد المفروض عليه نراه يقول: «والآن ثمة ميتٌ آخر.. ويبدو أنّ عليّ أن أستكمل حياته أيضاً..». قتل الرجلان القويان الراحلان الشابّ البائس مرّاتٍ، مما أورثه خصاءً سريرياً نموذجاً، ولكن الأوان قد حان الآن لينتقم من الجميع ويقلب الطاولة على الجميع، ومعه تنقلب الرواية. فبعد أن كانت شبه توثيقيةٍ، تصوّر شخوصها كما هم في الواقع، أو كما هو مشتهرٌ عنهم، وبأسمائهم الحقيقية (ماهر؛ باسل؛ رفعت؛ أبو جمال [عبد الحليم خدّام])؛ تتحوّل فجأةً إلى فانتازيا سوداء باكتشاف الحرّاس لأم ياسر، مربية الأسرة ومدبرة بعض شؤونها، جثةً في الحمّام، إثر إصابتها بنوبةٍ قلبية، يتبعها عميدٌ في القصر نتيجة السبب ذاته. وما أن يداخل الشكّ النفوس في هذه الصدفة حتى تتكرّر وترتفع الأعداد بشكلٍ متسارعٍ إلى أن تنتهي الرواية، بعد يومٍ واحدٍ من الموت غير المعلن بعدُ للأب، على سلسلةٍ من الجثث تملأ القصر دون ناجٍ، وعلى بشار، وحيداً كما كان ومرتاحاً: «يمكن أن أعود إلى غرفتي.. لأغسل وجهي.. ويديّ.. وأنظّف أسناني..».

محمد عثمان

محمد عثمان