للفنان جون | خاص عين المدينة

تدمر... السجن والمجزرة

معاوية حمّاد

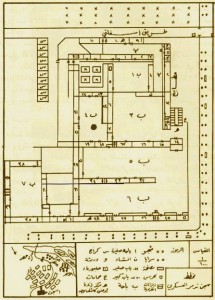

تقع مدينة تدمر على بعد 160 كم شرقي مدينة حمص، في بادية الشام. أما سجنها العسكري الرهيب فيقع في أقصى الناحية الشمالية منها.

وهو في الأصل جزء من ثكنة تعود إلى زمن الاحتلال الفرنسي.

وكان هذا السجن الصحراوي مخصصاً لتأديب العسكريين الفارّين أو المجرمين. ولعل أول مرة تفتح أبوابه فيها لاعتقال سياسيين كانت حين نُقلت إليه مجموعة من متّهمي الإخوان المسلمين في أواخر حزيران 1966، منهم المشايخ عبد الفتاح أبو غدة، وجودت سعيد، ومروان حديد، وغيرهم. ليتحول هذا السجن بالتدريج إلى واحدٍ من أسوأ السجون في العصر الحديث.

وقد تعاقب عليه، منذ ثمانينيات القرن العشرين وحتى نهايته، عشرات ألوف المعتقلين من إسلاميين وسواهم، قضى بعضهم فيها مدةً تصل إلى العشرين عاماً.

ولم يخرج كثيرون منه أبداً.

وفي 26 حزيران 1980، وإبّان صراع الأسد الأب مع خصومه الإسلاميين، حاولت مجموعةٌ منهم اغتياله بينما كان في استقبال مسؤول أفريقي، على بوابة قصر الضيافة بدمشق. فشلت المحاولة ولكن الغضب الهائج اعترى بعضاً من صقور النظام، الذين كان رفعت الأسد، قائد سرايا الدفاع، على رأسهم.

وفي الثالثة والنصف من فجر اليوم التالي دُعيت مجموعتان من سرايا الدفاع للاجتماع بلباس الميدان الكامل؛ الأولى من اللواء (40)، الذي كان يقوده الرائد معين ناصيف (نائب رفعت وزوج ابنته)، والثانية من اللواء (138)، الذي كان يقوده المقدم علي ديب (أحد مجرمي حماة عام 1982، وأحد قادة قوات الأسد في لبنان). ويزيد تعداد كلٍ من المجموعتين على مائة عنصر. وكانت العملية بقيادة المقدم سليمان مصطفى، قائد أركان اللواء (138).

أقلعت عشر طائرات هليكوبتر بالمنفذين من مطار المزة، ووصلت في السادسة صباحاً إلى تدمر، حيث عقد ضباط العملية اجتماعاً تمّ فيه تحديد المجموعة التي كلّفت بدخول السجن، وسُميت "مجموعة الاقتحام"!

في هذه الأثناء كان السجن هادئاً، بعد أن خضع المعتقلون في اليوم السابق لأنواعٍ من التعذيب لم يسبق لها مثيل. وكانت الشرطة العسكرية المكلفة بالحراسة مستعدة على الباب الخارجي. وقد سلّم مدير السجن، المقدم فيصل غانم، مفاتيح المهاجع لضباط السرايا، كما زُوّدوا بمرشدين لغرف السجن وباحاته.

توزعت مجموعات سرايا الدفاع على المهاجع، وفُتحت الأبواب. وبموجب "نظام" السجن، وقف المعتقلون عند فتح أبواب المهاجع مغمضي العيون ووجوههم إلى السقف. وتمّ تجميعهم في الباحات بشكلٍ يجعل عمليات الإبادة تبدأ في وقت واحد.

بعد ذلك أعطيت إشارة البدء، فانطلقت الآلات النارية تصبّ وابل حممها على المعتقلين العزّل، وألقيت عدة قنابل، واستخدمت بعض قاذفات اللهب مع إطلاق النار الكثيف، في حين تعالت أصوات المعتقلين بهتافات: الله أكبر...

قدّر أحد منفذي العملية عدد القتلى من 500 إلى 600. بينما يصل مصدرٌ إخوانيّ بالرقم إلى أكثر من ثمانمائة قتيل. وتذكر مصادر شفوية أن من بينهم 60 طفلاً من طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي من دير الزور، اعتقلوا على خلفيّة اتهامهم بحرق المؤسسات العامة. حُملت الجثث بالجرافات ودفنت في وادٍ قرب تدمر يقال له وادي عويض. وظلت آثار إطلاق الرصاص وبقايا الدم موجودة على أسقف وجدران المهاجع، على ما روى نزلاءٌ له قدموا لاحقاً.

وقد اطّلعت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في دورتها السابعة والثلاثين عام 1981، التي انعقدت في جنيف، على وقائع المجزرة، بالاعتماد على شهادة اثنين من الذين شاركوا فيها، ألقت السلطات الأردنية القبض عليهما عندما كلّفا باغتيال رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران.

أما منفذو العملية، فقد كان بانتظارهم معين ناصيف، الذي خطب فيهم قائلاً: "أنتم قمتم بعمل بطولة، بعمل رجولة... مع العلم إنه لأول مرة بنكلّفكم بهيك مهمة... ما لازم تطلع هالعملية خارج منّا، يعني لازم تظل مكتومة وسرية". وفي اليوم التالي، وزّعت قيادة سرايا الدفاع على كل من اشترك في هذه الجريمة، مبلغ 200 ليرة!!!

رفعت الأسد.. المختلُّ بين وجهين

ناصــر عنتابي

منذ أيام، وقريباً من ذكرى مرور 33 عاماً على مجزرة سجن تدمر، التي نفّذتها قوّاته؛ نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية خبر بيع رفعت الأسد لمنزلٍ في باريس بمبلغ 70 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من سعره الفعليّ، كما قيل، مما قد يشير إلى الخوف من ملاحقةٍ قضائيةٍ مستقبليةٍ مع قرب انهيار سلطة العائلة. يبدو أن المجرم العجوز يدرك تماماً أن ملفاتٍ عديدةً ستفتح في وجهه.

يُتهم رفعت بإزهاق ما يزيد عن 38000 روحٍ أثناء سنوات قيادته لـ"سرايا الدفاع" ذات السمعة السيئة، والمتورّطة في تنفيذ مجزرتي سجن تدمر 1980 وحماة 1982، وهو ما حرص رفعت على إنكاره لاحقاً، برواياتٍ فيها من الخيال أكثر مما يمكن احتماله.

لكن، ما أن يكتب المرء "رفعت الأسد" على محرّك البحث، حتى تظهر صورٌ للمذكور وهو حليق الذقن ببزّته العسكرية تارةً، ومرتدياً بدلة مدنيّة وربطة عنق بلحية محنجرة تارةً أخرى. وكأن غوغل يقودنا إلى "رفعتين" متوازيين لا يلتقيان ، ولكلٍ منهما هيئته التي تساعد على فهم وتشريح الدورين اللذين لعبهما، ابتداءً من مرحلة السلطة والبطش، وانتهاءً بالنفي وتحوّله إلى منظّر للـ"تجمع القومي الموحد"، وهو الشيء السياسي الذي أسّسه في الخارج.

في المرحلة الأولى، استمد "أبو دريد" حظوته من عاملين اثنين؛ الأول كونه أخاً لحافظ، وهو امتيازٌ ساعده على توطيد استقلالية قوّاته العسكرية عن الجيش النظامي، وتمدّد سلطاته، والتفنّن في تنفيذ الأوامر الأخوية، وهو ما كان علّة وجوده. والعامل الثاني هو الطائفية، إذ يُعرف عن سرايا الدفاع أنها تكوّنت أساساً من ضباطٍ وجنودٍ ينحدرون من الطائفة العلوية، في تمثيلٍ صريحٍ للعلاقة بين الصفاء المذهبي والولاء للنظام. ثم ما لبثت الممارسات الطائفية الممنهجة عسكرياً وأمنياً أن أكسبت "القائد" شعبيةً جارفةً في المناطق التي قدم منها منسوبو السرايا، بعد أن جسّد لهم كل أنواع الفجاجة السلطوية، التي كانت عاملاً حاسماً في تعويض عقدة نقصه تجاه المدنيّة المتمثلة في المجتمعات الأهلية لمدن دمشق وحماة وحلب وحمص، التي وجد نفسه متحكّماً في تغيير حاضرها ومصيرها بما تشتهيه أهواؤه.

ولما عجز سعار العنف الذي اتّبعه عن إشباع رغباته في المجد، قرّر القائد كما سماه اتباعه آنذاك "الحصول" على شهادة الدكتوراه، وإنشاء "رابطة خريجي الدراسات العليا"، كواجهة نخبويّة وثقافية لسلطانه. في خطوة ذات دلالة على حجم الانتفاخ الذي وصلت إليه ذات "الدكتور رفعت"، ظاناً أنه يستطيع بذلك إخفاء العيوب الموجودة في ذاته العميقة من جهة، واكتساب ميزاتٍ إضافية غير موجودة لدى أخيه الرئيس من جهة أخرى. فأعطاه كل ذلك حافزاً معنوياً لإظهار جنون العظمة والشعور بالجدارة لمنافسة حافظ على الزعامة، في محاولة انقلاب فاشلة سنة 1984، لم يتوانَ الأخير إثرها عن الإلقاء برفعت وقبيلته من الأولاد في قصور فرنسا وشواطئ ماربيّا الإسبانية الشهيرة، وتحويل مواليه العسكريين إلى مهبّ التسريح والتهميش، لتنتهي مرحلة السلطة الرفعتية وعتادها وملابسها، وليبدأ بعدها عصر البزنس والمعارضة الهزلية وعُدّتهما.

ادّعى رفعت، بعد ظهوره في باريس، أنه معارضٌ إصلاحيٌ ديموقراطيٌ "للنظام"، من طريق قناته الفضائية ANN، التي أشرف عليها أحد أولاده. وبدأ بترويجٍ مبتذلٍ لحزب التجمع القومي الموحد، وهو مزيجٌ بين البعث والخرف.

إذ لم يعرف لهذا "التجمع" أي نشاطٍ سوى نشر "الأطروحات الفكرية الديموقراطية" للأخ الأصغر، الذي تعامى عن انتقاد أخيه وسياساته، واستمر بإلقاء مسؤولية "الأخطاء" الهواميّة وغير المحددة، التي حدثت في سوريا، على "الدولة" المتمثلة بالوزراء! وهو "الموقف" الذي استمر إلى اندلاع الثورة، عندما تجرّأ ودعا ابن أخيه إلى التنحّي، وطالب بحكومةٍ انتقاليةٍ مشكّلةٍ من بنية النظام الحالي والمعارضة، معلناً ضمنياً رغبته القديمة في استلام السلطة.

شكّل رفعت الأسد، على مدار الأربعين عاماً الماضية، نموذجاً للبناء المافيوي للحكم، ولم تدفعه جرائم الإبادة وسرقة الآثار والتنعّم بأموال الدولة إلى التقاعد والخرس، بل بقي جشعه الأصلي ظاهراً لا يوفّر مناسبةً للخروج على الشاشات والتفوّه بالحماقات... فكيف للأحمق أن يصمت؟

القوقعة كـــــتـاب الـــثـــــورة

محــمد عثمـان

ربما توقف الكثيرون عن القراءة في زمن الثورة الصاخب والسريع والمشحون، لكن كتاباً واحداً شذّ عن هذا السياق وحقق نسبةً غير مسبوقة من القراءات، إنه «القوقعة: يوميات متلصص». ويعود السبب في ذلك إلى دخول أعدادٍ كبيرةٍ من الشبان، وسواهم، في دائرة المعارضة الحادّة والجذرية لنظام الأسد، ورغبتهم ـ بالتالي ـ في الاطّلاع على بعضٍ من سابق جرائمه التي غفلوا عنها أو جهلوها زمناً.

وأي كتابٍ أحقّ من هذا السجلّ المروّع والفظيع والمؤذي، الذي يسمّي نفسه «روايةً» ويستخدم سردها الذي يضيف إلى الأحداث تشويقاً يترافد مع واقعيتها، فيترك في نفس قارئها أثراً من الصعب أن يمحى.

فقد عمد مصطفى خليفة، وهو سجينٌ سياسيٌ سوريٌ سابق، إلى تجميع الروايات المختلفة عن سجن تدمر الشهير، من أفواه من اعتقلوا فيه فعلاً، وقدّم عمله هذا الذي هو أشبه ما يكون بالرواية التوثيقية أو العمل التسجيلي. فليست هناك حادثة مذكورة في هذا الكتاب إلا وقد جرت بالفعل، مرّةً أو مرّات... ولا بطلاً من أبطاله إلا ويحيل على سجينٍ حقيقي، أو هو تركيبٌ من مجموعة سجناء، لأغراض العمل الفني، أو لأسبابٍ تتعلق بإخفاء اسم صاحب الحدث خوفاً من إعادة اعتقاله...

ولا يشار إلى سجّانٍ أو ضابطٍ إلا وهو أيضاً شخصيةٌ حقيقية، أو تركيبٌ من مجموعة شخصياتٍ ممن امتهنوا حيوات الناس وكراماتهم في تدمر.

وإذا صحّ تناول هذه الرواية من مداخل متعددة، فإننا سنعرضها هنا بوصفها وثيقة خطيرة على أشنع ما توصّلت إليه سجون نظام الأسد من قسوةٍ لا يكاد العقل السويّ أن يتصوّر حدوثها. فالخروج إلى الحمّام أو التنفّس أو حلاقة الشعر، وهي أبسط حقوق السجناء في كل أنحاء العالم، هو في سجن تدمر مخاطرةٌ كبرى يندر أن تمضي دون أن تخلّف قتيلاً واحداً بين السجناء الذين يصبحون فريسة الأمزجة العابثة بوحشيةٍ منقطعة النظير لسجّانيهم. ولذا يتمنى المعتقلون البقاء في مهاجعهم القارسة شتاءً والتي تغلي في الصيف نتيجة الجو الصحراوي.

ولكن، أين المفرّ؟ واستلام الطعام المخصّص لكل مهجعٍ يحتاج إلى «فدائيين» يستطيعون تحمّل ضربات الكرابيج والعصيّ، التي تصاحب تسليم كل وجبةٍ، ودون أي سبب!!! ولا يندر أن تقع الضربة التي لا يضبطها شيءٌ على رأس السجين فتقتله، أو تتسبّب له بعاهة أو جراحٍ خطيرة لا يهتم لأمرها أحدٌ، إلا زملاء السجين من أطباء، وبوسائل بدائية بكلّ معنى الكلمة. في ظلّ انشغال «طبيب السجن»

بالتشفّي بقتل أبناء دفعته الذي صادف أن تعرّف إليهم بين المعتقلين، وتكديس مدير السجن لكيلوغرامات الذهب، التي كان يتقاضى واحداً منها كرشوةٍ مقابل كل زيارةٍ يقوم بها ذوو السجين لابنهم الذي انقطعت أخباره عنهم لسنوات.

وبعد 650 كيلوغراماً من الذهب، على الأقل، دخلت خزينة هذا المدير التاريخي، وعندما نقل وحلّ محلّه نائبه الذي جمع العاملين داخل السجن وأبلغهم أنه لم يعد بوسع الجندي أن يقوم بقتل أي سجين، إذا لم يكن أحد الرقباء موجوداً، مع احتفاظ هذا الجندي بقدرته على ممارسة التعذيب والضرب والسحل... إلخ؛ اعتبر المعتقلون أن المدير الجديد أكثر إنسانية!

في أحد مشاهد الرواية، وعندما يُنقل بطلها من سجن تدمر إلى أحد الأفرع الأمنية، لإعادة التحقيق معه وإطلاق سراحه؛ يرى من خلال زجاج السيارة التي تقلّه، الناس الطبيعيين والشوارع، لأول مرةٍ بعد 12 عاماً. ويقول: أنظر إلى الناس، أتفحّص وجوههم، ما هذه اللامبالاة... ترى كم واحداً منهم يعرف ماذا جرى ويجري في السجن الصحراوي؟.. ترى كم واحداً منهم يهتم؟ ولكن، هل من المعقول أن هذا الشعب لا يعرف ماذا يجري في بلده؟! إذا لم يكن يعرف فتلك مصيبة، وإذا كان يعرف ولم يفعل شيئاً لتغيير ذلك فالمصيبة أعظم. انتبهت لنفسي...

ابتسمت رغماً عني... هل أتوقع أن يخرج هذا الشعب في مظاهراتٍ عارمةٍ للمطالبة بإطلاق سراحي؟

أجابت الثورة على السؤال الذي طرحه الكاتب. وبدورها، تقدّم الرواية إجابةً لا تترك مجالاً للّبس لكلّ من قد يتساءل عن سبب ثورة السوريين.

إن ما ورد في هذه الوثيقة وحده يستوجب قيام ثورة، ومنذ زمنٍ بعيدٍ جداً. ولعلّه قدرٌ أن يكون تاريخ إنشاء صفحة للرواية على الفايسبوك، هو 15 آذار 2011!!

في ذكرى مجزرة تدمر... مـــورِّثات النظام القاهرة

يوسف عبد الأحد

للفنان جون | خاص عين المدينة

يحيل استذكار مجزرة سجن تدمر، وسواها من مجازر وفظاعات النظام في أحداث الثمانينيات، على حقيقةٍ خطيرة، وهي تكرار السلطة الممارسات القمعية الوحشية نفسها، بل على نطاقٍ أوسع بحجم الوطن هذه المرة، رغم تغيّر الأزمنة والأشخاص وطبيعة التحركات التي يواجهها هذا النظام، بشكلٍ يبدو معه وكأن مورثاتٍ قاهرة، تقبع في عمق شيفرته التكوينية، هي التي تقود ردّات فعله وتعاطيه مع شعبه.

وإذا بدأنا برأس النظام، الذي رافقت توليه السلطة، خلفاً لوالده، آمالٌ عريضةٌ طالت قطاعاً عريضاً من أعتى المعارضين، كجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وبقايا تنظيمات اليسار السوري المفرج عنه من السجون في الداخل؛ بوصفه رئيساً يأتي من خلفية مدنيّة، بشهادة جامعية معتبرة عموماً، وبإقامةٍ دراسيّةٍ في الغرب،

واهتمامٍ بالتحديث المعلوماتي والانفتاح الاقتصادي والازدهار الاجتماعي... إلى ما يتذكره الكثيرون من أوهام تلك المرحلة؛ فقد أثبت مرتدي البدلة الغربيّة، والضاحك بقهقهةٍ متواترة، أنه لا يقل قسوة ودموية عن والده الضابط المتجهم عموماً، الذي صعد طريقاً وعراً إلى قمة الهرم السوري وسط أخطارٍ عديدة كادت تودي به، إن لم يفُـقه ويتجاوزه بمراحل.

وإذا كان الشقيق الأصغر لبشار، ماهر، العميد في الفرقة الرابعة، ومنفذ مجزرة سجن صيدنايا عام 2008، هو الصورة الحالية عن عمّه رفعت، قائد سرايا الدفاع المسؤولة عن مجزرة سجن تدمر عام 1980، ومجازر أخرى؛ فإن عدداً كبيراً من أركان نظام الأسد الأب قد أحالهم الموت أو العمر على التقاعد والانزواء، وحلّت محلّهم أجيال جديدة معظمها من «الشبان» الذين صعدوا مع بشار، أو مع شقيقه الراحل باسل، أثناء التغييرات التي أجراها الأب في أجهزة الأمن وكبرى المناصب العسكرية، تمهيداً للتوريث القادم.

بل إن القاعدة البشرية للقمع الحالي تتكون أساساً من شبانٍ في العشرينيات من أعمارهم، لم يولد معظمهم إلا بعد انتهاء أحداث القرن الماضي تماماً، فما الذي يجعلهم يتصرفون بنفس الطريقة التي تصرف بها أسلافٌ لهم غدوا الآن في العقد السادس! سواءً في الفروع الأمنيّة كمحققين وجلادين، أم على الحواجز المتكاثرة كمتنمّرين وطغاةٍ صغار، أو في ساحات القتال والقتل كمتوحشين بدائيين يستخدمون أسلحة حديثة؟!

يعرف كلّ من عاصر أحداث سوريا في الماضي، أو قرأ عنها بشكل كافٍ، أنه يواجه السحنات نفسها، واللكنات ذاتها، والحقد والاستهانة والطاغوتية عينها، بدرجةٍ مدهشةٍ من التشابه حتى في أدق تفاصيل أسلوب الكلام وطبيعته ومفردات اتهاماته وشتائمه و«كفريّاته» ولغته الجسدية! ولا يأتي الاستغراب من تغيّر الأزمان والأشخاص فحسب، بل من نقطة أخرى ربما كانت أكثر أهمية، وهي التباين الواضح بين ما واجهه النظام وقتها وما يعانيه اليوم.

ففي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، أعلن تنظيمٌ، هو أحد الفصائل الناشئة عن جسم الإخوان المسلمين، خروجه المسلّح على السلطة، وباشر بتنفيذ عمليات الاغتيال، فالمواجهات المحدودة في حرب عصاباتٍ مدينية. واستطاع هذا التنظيم أن يجتذب إلى المعركة التي أعلنها شرائح واسعة من أبناء الجماعة الأم، وحظي بسندٍ شعبيٍ في عددٍ من المدن السورية ذات الأغلبية السنّية، إذ إنه أبان منذ البداية رؤيته لطبيعة معركته مع حكم الأسد الأب بوصفه حكم العلويين.

ولا يبرر هذا الكلام الردود الإجرامية للسلطة وقتها، التي اصطادت الذئب بصاروخ، واستغلّت ما جرى لتعقيم المجتمع من السياسة، وقتلت عشرات الألوف وسجنت مثلهم، في عنفٍ فائضٍ وهائجٍ طغى على الحياة السورية؛ إلا أن المقارنة واجبةٌ مع صورةٍ مختلفةٍ تماماً واجهتها هذه السلطة وقت اندلاع الثورة في 2011، من نزوعٍ إلى السلمية وإعلان المطالب، ورغبةٍ بالحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء البلد، بما يعنيه ذلك من أبعادٍ وطنيّة.

ولكن مورّثات النظام القاهرة فعلت فعلها، فهي التي حاولت إعادة التاريخ إلى الوراء، لتواجه خصوم اليوم بمثل ما واجهت به خصوم الأمس، بل بعنفٍ أشدّ، ما دامت الاحتجاجات الشعبية قد عمّت معظم الأراضي السورية. وهي التي قادت هذه التحركات شيئاً فشيئاً إلى الاضطرار للتسليح، وهي التي تقودها إلى التخندق طائفياً في وجه نظامٍ كشف عن وجهه الفئويٍ، مدعوماً بشدّة من معسكر إقليمي لا عنوان له بالفعل سوى الطائفية. وهي التي ستدفع، ونحن معها طبعاً، ثمن تصلّبها الجيني... إنه أحد الأعراض الجانبية الخطيرة للتوريث.

تقرير خاص

تقرير خاص