- الرئيسية

- مقالات

- رأي

جذور عدم الثقة بين الثوّار والمعارضين

إلى ظلال صالحاني وزميلاتها...

يعدّ اندلاع الثورات العربية، في نهاية العام 2010 وبداية 2011، الحدث الأبرز في عصرنا الراهن، لما جرى ويجري خلالها من عمليات تصارعٍ كبرى على أراضينا. فاجأ هذا الحدث الكبير بكل تجلياته الجميع؛ من دوائر غربيةٍ وصناع السياسات والأنظمة المحلية والمعارضة التقليدية التي ذاقت الكثير من عسف تلك الأنظمة ولكنها رفضت أن تجري وراء «الشارع»، مخلصةً لعقلها القديم والمستمرّ رغم محاولاتها التجديد، العقل المؤدلج الذي يعطيها الحقّ التاريخيّ في قيادة الشارع لا السير وراءه.

في سورية سرعان ما عمّت المظاهرات التي اندلعت في درعا كامل البلاد تقريباً، يقودها شبانٌ وشاباتٌ تعارفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، دون روابط أيديولوجيةٍ أو سياسيةٍ ودون انتماءاتٍ حزبية، يجمعهم توقهم الشديد نحو الحرية والعيش بكرامةٍ لم يعرفوها عملياً، فقد وُلدوا في عصر الأسد الأب وتعرفوا على وريثه الابن كاستمرارٍ له. لم يدركوا هذه القيم مجسّدةً في حياتهم اليومية، فكانت لهم الحلم والإلهام للمواجهة بأجسادهم مقابل الصعق بالكهرباء وبصدورهم مقابل الرصاص.

سارع هؤلاء الشبان والشابات، الذين تعارفوا أثناء الثورة وبفعلها، إلى تشكيل الهيئات التي تنسق نشاطاتهم بعيداً عن ألاعيب السياسيين، فأفرزوا قياداتٍ يمكن تسميتها قيادات الصدفة أو اللحظة، لم تستطع أن تؤسّس لقيادةٍ مؤسّسيةٍ تصمد طويلاً في ما بينهم وأمام محاولات المعارضين التقليديين وخبرتهم الطويلة بالمكائد والألاعيب، والتي هدفت إلى الاختراق وليس إلى التفاعل مع هؤلاء الشباب، وبقصد التجيير أو التوظيف لقضايا أيديولوجيةٍ أو برامج سياسيةٍ عتيقة، مما شكّل اللحظة الأولى المؤسّسة لعوامل الافتراق بين الثوّار والمعارضين أكثر من التقارب والتكامل.

أكدت ممارسة الوجوه السياسية التقليدية المعارِضة وارتباطاتها الإقليمية والدولية شكوك الشباب، وبرهنت على كل مخاوفهم من ألاعيب هؤلاء وخطابهم المفبرك وغير المفهوم بحجة التحالفات التكتيكية والرؤى الإستراتيجية التي رهنت الشباب والثورة كاملاً لمصالح وأيديولوجيات دول، بعد أن قدم المعارضون المحترفون أنفسهم كأدواتٍ لهذه الدول في صراعها وتنافس مصالحها على سورية.

ورغم عدم تمرّس الشباب بالعمل السياسيّ، الذي كان غائباً بالكامل بفعل سياسات النظام المفرطة في قمعه، لكنهم كانوا يدركون بحسّهم العفويّ أن هؤلاء المعارضين كانوا جزءاً من الحالة العامة التي تعيشها البلاد، وأن البعض منهم كان قد شارك فيها بالفعل. كما أدركوا بتجربتهم القصيرة رغبة وإرادة «القيادات» التاريخية في التسلط أكثر من رغبتهم في المشاركة في صنع المستقبل.

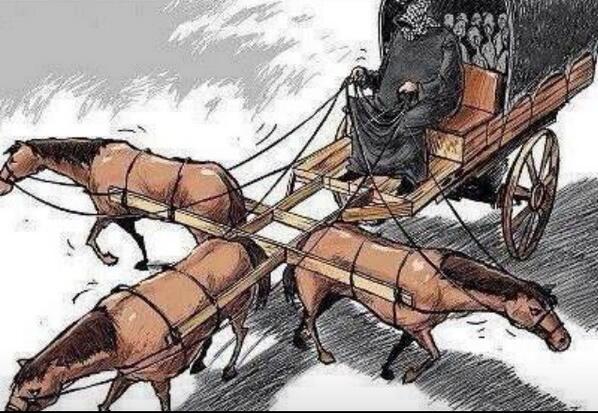

ولم يكن العمل العسكريّ بعيداً عن تلك العلاقة بل أكثر ارتهاناً لها، مما مهّد تماماً لارتباط التشكيلات العفوية الناشئة بالدول الداعمة التي تمكنت في مرحلةٍ لاحقة، بعد تسيّد الطابع العسكريّ، من رهنٍ كاملٍ للثورة ومطالبها لتلك الدول وتسليمها ورقة تنافسٍ ومساومةٍ ثمنها دماء السوريين.

استمرّت القيادات التقليدية للمعارضة، والتي دخلت طواعيةً في لعبة الدول المتصارعة على سورية، في تقديم الأوهام لشباب الثورة غير مدركين لمصالح الدول، أو ربما لأن رغبة هذه القيادات في الوصول إلى السلطة أعمتها ودفعتها إلى التمسك بأوهام القيادة، هذه الأوهام التي فهمها الشباب وكانت اللحظة الفارقة في العلاقة بين الطرفين.

ورغم تتالي الدعوات إلى التقارب والاحتواء من طرف المعارضة التقليدية تجاه الثوار المدنيين والمقاتلين، لكنها لم تلق آذاناً صاغية منهم. وفي الوقت ذاته لم تتمكن قيادات الشباب الثوريّ من استثمار اللحظة التاريخية في تشكيل قيادةٍ حقيقيةٍ تؤسّس لعوامل الاستمرار. مما سهّل، من جهةٍ أخرى، إمكانية تطويع القيادات الناشئة وإدخالها في دهاليز اللعبة الدولية كهواةٍ يسهل اصطيادهم وإيقاعهم في شرك الزعامة الموهومة.

كما كان لعقود القمع الطويلة التي عاشها السوريون، والتي قاربت النصف قرنٍ من الأحكام العرفية التي زرعت الكراهية والشك والارتياب من الآخر ومن الشريك أيضاً، وبكلماتٍ أخرى الانعزال عن الآخر، دورٌ كبيرٌ في تأسيس جذور عدم الثقة وصولاً إلى حدّ التنافر، إضافةً إلى العوامل الأخرى التي ذكرت في ما سبق.

أمام الحالة التي وصلت لها سورية أولاً، والثورة ثانياً، من وضعٍ كارثيّ، لا بد من مراجعة الأمور من طرفي العملية، مراجعةً تقتضي وضع مصالح البشر، الذين يتعرّضون للإبادة والتهجير على أيدي النظام وداعميه الروس والإيرانيين، كقضيةٍ وحيدةٍ تفرض السعي الجادّ إلى عملٍ وطنيٍّ يأخذ في الاعتبار مصالح جميع المتضرّرين من حالة الاستبداد، والتمسك بقيم الثورة بما هي ثورة حرّيةٍ وكرامة، لأن الخيارات الأخرى هي الكارثة.

أحمد عيشة

أحمد عيشة