- الرئيسية

- مقالات

- رأي

المواطنة، ضرورة أم أيديولوجيا؟

أي مهمة كان على الثورة السورية أن تواجه لتكشف ما كان مدفوناً إلى درجة التعفن من طبقات متكدسة من الألم والحرمان من جهة، والتوق إلى الحرية من جهة أخرى؟!

لم يقبل المتسكعون في الهوامش، الذين اختاروا لأنفسهم حيطاناً سياسية تقيهم حرقة الواقع وتبعدهم عن متاعب الحياة، أن يجدوا أنفسهم مرميين بعيداً، بل قرروا الصعود إلى مكان يمكّنهم من توجيه سهام نقدهم وتشريحهم لحركة شعب سئم الظلم، وملّ من خطابات كل المتعجرفين والمتعالين عليه، فانتفض دون حساب وتخطيط لليوم التالي، سوى أن الله سيفتح له درباً وأن حركته ستوصله إلى حياة أفضل.

اعتقد هؤلاء المتسكعون أن هناك فرصة لهم بعد أن تجاوزهم الحدث، فكان تغيير الرداء أسلوباً لبث الروح في جسد لا يريدون إعلان موته: إنهم أبناء التنظيمات السياسية العتيقة ذات الأيديولوجيات الشمولية التي تحاكي الغيبيات، بمعنى أنها تمتلك الإجابات والحلول لكل القضايا، ولا يعتريها الخطأ أو يساورها الشك ولو للحظة في ما تعتقد. فتوصل فرسانها بعد جهد ذهني كبير إلى أن الثورة قد انحرفت، وأن ثمة «حرامياً» قد سرقها وحوّلها عن طريقها المرسوم. فظلوا طفوليين في السياسة رغم مرور عقود على تجربتهم الفذة، حيث النمو المشوه وقراءة التاريخ القاصرة، والتي تذكر كثيراً بحكاية الجمل والثعلب عن مياه النهر، عندما سأل الثعلب الجمل كم هو عمق المياه؟ فردّ عليه الجمل: تصل إلى الركبة. واندفع الثعلب إلى المياه فوجد نفسه غائصاً تحتها. وبعد جهد متعب تمكن من رفع رأسه معاتباً الجمل: ألم تقل لي إن عمق المياه يصل إلى الركبة! فردّ الجمل: نعم، ولكن «ركبتي أنا».

كانت قراءة التاريخ لدى تلك الأحزاب، جديدة الرداء تقليدية المضمون، تقيس بشكل ميكانيكي، مقصية الزمان والمكان والفاعلين الاجتماعيين، أي التاريخ، فتصل إلى حلول تشبه كثيراً حكاية الثعلب الذي غطس في المياه بناء على كلام الجمل.

لم ندرك بعد أن السياسة ممارسة وفعل اجتماعيان لقوى وأفراد من لحم ودم، لبشر وليس لأعداد من «الجماهير»، وأن مسارها صراع وتسويات تخضع للعوامل المذكورة للتو، وليست برامج نظرية مغلقة تشترط مطابقة الحدث لها حتى يحوز مشروعيته، وإلا فالانحراف والتشويه وغيرهما من التصنيفات التي تطابق وعي النخبة.

فمن يتتبع حركة الوقائع في سورية يجد أنه لم يبق من الشعب إلا القليل، بعد هجرة ونزوح الملايين وانشغالهم بقضايا الحياة اليومية في المهجر وبلدان النزوح ومخيمات الشتات، حيث يتعرض الناس لصنوف من الابتزاز والمعاناة لا مثيل لها. فالمياه صارت حلماً للكثيرين في بعض الأماكن، ويتطلب الحصول على الطعام الانتظار على طوابير الجمعيات «الخيرية» التي تشترط التقاط الصور قبل التوزيع. فيما يجري، في السر والعلن، بين الدول الإقليمية والكبرى، رسم وإعادة تشكيل بلدنا وفق مصالحهم واستراتيجيات أمنهم بعيدة المدى، وخاصة إيران التي تمضي أبعد من الجميع في مشروع التهجير القسري والتغيير السكاني، كما لا يغيب عن بالها نشر مذهبها الذي يقتضي بالضرورة كراهية الآخر المختلف.

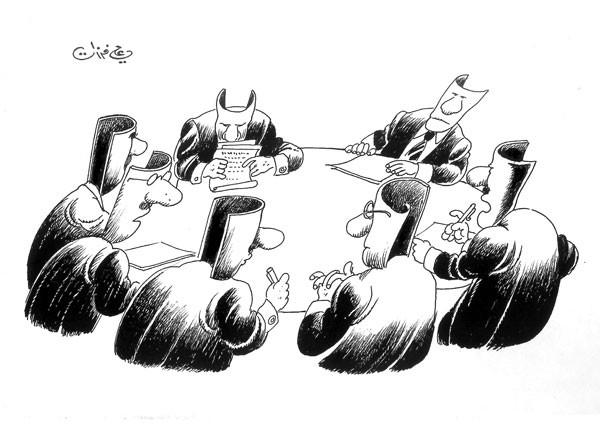

وفي بلاد المهجر والنزوح، حيث يقتل الملل والفراغ حياة «النخبة» السياسية، تتحرك لدى هذه النخبة من جديد روح إعادة تأسيس حركات وتجمعات سياسية، يجمع بينها خطاب واحد هو الذي يدعو إلى دولة المواطنة، التي هي ليست أكثر من تصور أيديولوجي يدعو إلى المساواة بين المواطنين، كما يتمتع ويعيش مواطنو دول العالم المتقدم. فيرى أصحاب هذه الدعوة أن المجموعات العرقية البشرية جميعاً تنتمي إلى جماعة واحدة أخلاقية مشتركة، وبالتالي هناك حاجة إلى نوع من الحكومة العالمية. بمعنى أن خطاب هذه «النخب» ما زال طفولياً، يعيش أصحابه حالة من وهم النضج السياسي لأنهم يشتغلون في السياسة منذ «نعومة أظافرهم»، غير مدركين أن نموهم السياسي توقف لحظة تعاليهم وافتراقهم عن الناس، وأن هذا الخطاب الذي يدعو إلى الوحدة والتقارب -مثله مثل دعوات شرعيي الفصائل العسكرية إلى التوحد- لم يشكل أي سبب أو داع لتقاربهم أو حتى التنسيق بينهم. فحسابات الفرقة والاختلاف أكبر: النزوع الوهمي نحو الزعامة، والولاء والارتباطات الإقليمية والعالمية.

ما إن ينزع السياسي نحو التنظير والتعالي حتى يتحول خطابه إلى دعوى تكتفي بتوجيه النصح، وتتحول السياسة إلى دروس إرشاد، بعيداً عن مجالها الحقيقي الذي تجب العودة إليه وهو الناس والوقائع والعلاقات بينهما وطرح الخطط المناسبة، لا قسر كل ذلك ضمن تصورات جاهزة مهما كان مصدرها.

أحمد عيشة

أحمد عيشة