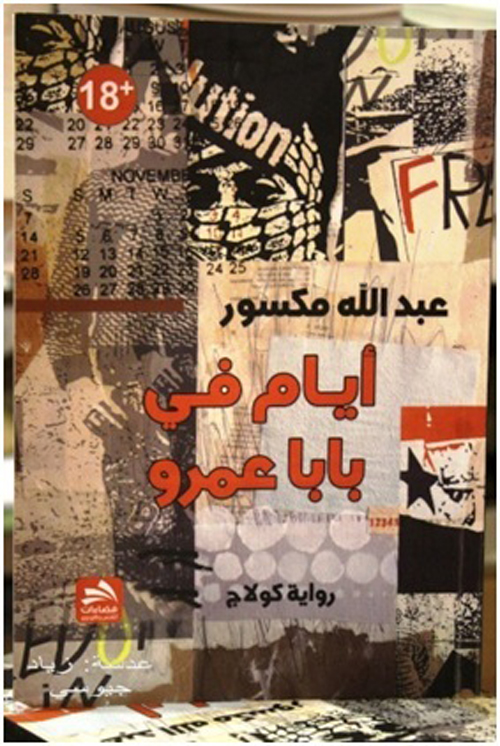

حتى الآن، ظهر العديد من الكتب عن الثورة السورية، توثيقاً أو شهادةً أو تحليلاً. كما نُشرت أعمالٌ أدبيةٌ قليلةٌ واكبتها، كان من أشهرها هذه الرواية التي كتبها الصحافيّ السوريّ عبد الله مكسور، وصدرت طبعتها الأولى عام 2012 عن دار فضاءات بعمّان، وتلتها روايته «عائد إلى حلب» عام 2013.

وبما أن المؤلف يعرّف عمله هذا بأنه «رواية كولاج»، كاستعارةٍ من الفنّ التشكيليّ، حين يجمع الرسام عناصر لوحته من قصاصاتٍ وأجزاء من هنا وهناك؛ فإن هذه الرواية تتكئ على أحداثٍ واقعيةٍ في الثورة السورية، كما تتقاطع مع التجربة والمسار الشخصيين لمؤلفها.

فبطل الرواية صحافيٌّ وأديبٌ أيضاً، يقرّر قطع عمله في الخليج العربيّ والعودة إلى سورية، إثر اندلاع الثورة، بحثاً عن كرامته المهدورة منذ طفولته الأولى التي شهد فيها إجرام النظام في مدينته حماة. ومنذ بوابة البلاد الحدودية تبدأ متاعب العائد، فالمهنة «صحفيّ»، والاسم مطابقٌ لاسم عمٍّ سبق أن قضى في سجن تدمر الرهيب أحد عشر عاماً «على ذمة التحقيق»، لأن أحد المشتبه فيهم في ثمانينيات القرن الماضي قضى ليلته في منزل العمّ! وبعد تحقيقٍ جلفٍ يسمح الضابط للبطل بالدخول إلى بلاده، بعد أن يوقّع تعهداً بعدم ممارسة مهنة الصحافة طيلة مدّة وجوده فيها.

ولكن المتاعب لم تبدأ بعد، فعند أوّل حاجزٍ لقوّات النظام يرفض العسكريّ الاكتفاء بجواز السفر الذي يحمله الراوي، مصرّاً على ضرورة وجود البطاقة الشخصية (الهوية) التي تركها البطل

في البلاد منذ أن أتيحت له فرصة حمل جوازٍ بمغادرتها. فيُقاد الصحافيّ العائد إلى فرع المخابرات الجوية بحمص، متَّهماً بحمل السلاح ضدّ النظام. وهناك يعاين الوحشية في أوج توترها وفجورها؛ إهاناتٍ وتعذيباً وقتلاً عشوائياً يستباح الناس فيه دون مساءلة. ولكن هذا التوقيف سيصبح المدخل إلى الثورة والتزكية للاندماج في بحرها الواسع. إذ ينفّذ البطل وصية أحد السجناء قبل مقتله بالاتصال بذويه وإبلاغهم، بمجرّد خروجه من الفرع بعد شهرين، إثر مرسوم «عفو». وبعد سويعاتٍ يجد نفسه مع شقيق الشهيد في المقرّ الإعلاميّ للثورة في حيّ بابا عمرو، ثم في المشفى الميدانيّ إثر تعرّض الحيّ لمداهمةٍ مروّعةٍ شاهد فيها البطل أشنع فظاعات جيش النظام وشبّيحته. وانخرط بعدها فوراً في إنجاز الأفلام الوثائقية، بعد أن زوّده الثوّار بالكاميرا، وبنى في أوساطهم علاقاتٍ ممتازةً سهّلت عمله.

وتتوالى الوجوه: علي، الزميل القديم في كلية الآداب، الذي عرض عليه مسؤول الحزب في الجامعة، حيث يعمل موظفاً، حمل مسدسٍ لحماية الوطن من «المخرّبين» في هذه «الأزمة»، مع صلاحياتٍ كاملةٍ بإطلاق النار لمجرّد الاشتباه! فاختار أن ينضمّ إلى الثوّار، ينظّم سجلات المنشقين الجدد والملتحقين بالعمل العسكريّ. أما عامر، الذي لم يتجاوز العشرين من العمر، فكان طالباً في كلية الصيدلة، قبل أن تقتل قوّات النظام والده الذي اتخذ موقف الحياد أصلاً، فقرّر الابن الوحيد حمل السلاح. وما هي إلا أيامٌ حتى خرج في مهمةٍ لتفخيخ جسرٍ ستعبره دبابات النظام، ولم يعد منها.

وينوي بطل الرواية أن يتابع تصوير فيلمه في مدينته حماة، فيصطحبه بعض الثوّار إلى هناك عبر الطرق الترابية، متحاشين الحواجز الطيارة التي تقيمها دوريات النظام، حتى يدخلوا المدينة وعالمها الثوريّ السريّ، حيث تتوالى وجوهٌ أخرى وقصصٌ متعدّدة للثوّار. ومن هناك يصرّ الراوي أن يخرج إلى قريته «طيبة الإمام»، ليعيش لأوّل مرّةٍ أجواء المناطق المحرّرة من ربقة الاستعباد والاستبداد والظلم. وهناك يلحظ بوضوحٍ تمظهر الثورة على الأرض، وتحوّلها إلى محور حياة الناس فعلياً، بين مؤيدٍ لاستمرار نهجها السلميّ ومظاهراتها الاحتجاجية فقط، وبين من لا يرى سوى العمل المسلّح سبيلاً لاقتلاع نظامٍ بلغ من العتوّ في الإجرام هذا المبلغ، وبين من لم يرِد للثورة أن تقوم أصلاً، ويقترح الآن انتظار وعود النظام بالإصلاح، وبين من يلتزم الصمت جبناً عن الحديث وخوف أن يُحسَب على أيّ طرف.

يُصوّر الرواي كلّ شيء؛ المظاهرات العارمة إثر صلاة الجمعة، تشييع الشهداء إلى مثاويهم الأخيرة، مشاهد الاقتحامات والتفتيش عن المقاتلين المعارضين. وحين يقرّر أن يغادر البلاد بوثائق مزوّرةٍ، كي ينجز العمليات الفنية لفيلمه، يفاجأ باتصالٍ غامضٍ ينهي الرواية نهايةً مفتوحةً، كما هو حال الثورة... حتى الآن.

محمد عثمان

محمد عثمان