قنبلةٌ موقوتةٌ في ظلّ تنظيم الدولة

رغم تحديدها عاصمةً إداريةً لمحافظة دير الزور (ولاية الخير) من قبل تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن نجم سوق مدينة الميادين أخذ يخبو اليوم بعد الطفرة التي شهدها منذ أواخر عام 2012 إثر سيطرة الثوّار عليها.

منذ سيطرة التنظيم على المدينة والتسرّب البشريّ منها باتجاه تركيا وغيرها مستمرّ. ويقدّر ناشطون عدد الذين غادروها بحوالي 150 ألف نسمةٍ حتى الآن. ورغم ذلك ما زال يقطنها أكثر من 120 ألف نسمة، بحسب الناشطين ذاتهم. وهو رقمٌ كبيرٌ قياساً إلى عدد سكانها الأساسيين قبل الثورة، والذي لا يتجاوز 60 ألفاً بكثير، إذ تحوي المدينة نازحين من دير الزور وحلب وإدلب وحمص وغيرها.

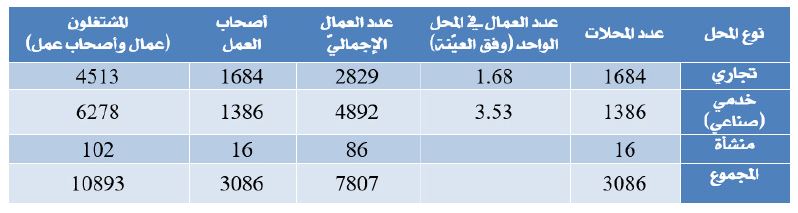

نظرياً يُعدّ سوق المدينة والعمل لدى التنظيم مصدرَي الرزق الوحيدين للسكان حالياً. ويحوي السوق 2700 محلٍّ قام المكتب الخدميّ التابع للتنظيم بإحصائها ومنحها أرقاماً تسلسلية، كما يضمّ ما يقارب 370 محلاً خارج هذا الإحصاء. وتتوزّع المحالّ بين بيع المواد الغذائية والإلكترونية وقطع التبديل ومواد البناء والألبسة والمفروشات وأصحاب المهن من مصلحي سياراتٍ ومعدّاتٍ زراعيةٍ وحدّادين (الصناعة). وتستحوذ الأخيرة، بحسب "أهل السوق"، على 45% من المحلات في العموم. بالإضافة إلى بعض المنشآت البسيطة كالأفران ومشغلين لصنع الزعتر ومحطات تصفية مياهٍ وغيرها.

تشير عيّنةٌ تضمّ عدداً من المحلات المتجاورة إلى وجود 27 عاملاً في 16 محلاً في السوق التجارية، و53 عاملاً في 15 محلاً في المنطقة الصناعية. ما يعني أنه إذا كان عدد السكان 120 ألفاً بالفعل فإن كلّ 9 أشخاصٍ يعيلون 91 شخصاً.

وقد أُخرج من هذا الإحصاء العمال الموسميون (العتالة)، وعمال البناء لتوقفه تقريباً، وسائقو المراكب العمومية لعدم إمكانية إحصائها حالياً وعائدية ملكية أغلبها لسكان محيط المدينة.

شروط السوق الحالية

حقق سوق الميادين طفرةً كمّيةً كبيرةً بالاستفادة من أعداد النازحين التي تجاوزت ثلاثة أضعاف عدد سكان المدينة، بحسب أعضاء سابقين في مجلسها المحليّ، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية عبر المجلس والمنظمات والكتائب، وانتعاش تجارة السلاح، وظهور الاستثمار في النفط الذي اتجهت بعض عائداته إلى سوق العقار الذي انعكست هذه الطفرة على أسعاره فبيعت قطعة أرضٍ هي امتدادٌ للسوق المقبيّ بـ100 مليون ليرة، كما بيعت عيادةٌ بـ7.5 مليون ليرة (بيعت ثانيةً منذ أشهرٍ بـ4 مليون). وبدأت تظهر أسواقٌ فرعيةٌ جديدةٌ أُحدثت محلاتها أثناء الثورة، يتجاوز عددها الألف بحسب تقديرات.

ومنذ سيطرة التنظيم على الميادين منتصف 2014 بدأت الهجرة الأولى للسكان، ومعهم الرساميل، إلى الخارج. فقد ناصب قسمٌ من هؤلاء التنظيم العداء، وكان القسم الآخر ممن أثرى من تجارة السلاح أو النفط وخاف من المساءلة. ثم تتالت الهجرات على فتراتٍ متقطعةٍ مع فرض التنظيم رؤيته على تفاصيل الحياة، بالتزامن مع ملاحقته من حمل السلاح في السابق وانتمى إلى إحدى الكتائب. وقد توّجتها الموجة الأخيرة من الهجرة مع دخول روسيا الحرب وإحساس الكثيرين بالسقوط القريب للتنظيم، والتنامي المستمرّ لتمركز الثروات بأيدي بعض من يُهمَس أن شراكاتٍ تجمعهم بأمراء في التنظيم. وقد وصل عدد المحلات المغلقة في الفترة الأخيرة إلى 600 محلاً، بحسب أهل السوق.

يمنع التنظيم عناصره من العمل "في أيّ وقتٍ ومكانٍ ضمن أيّ مصلحةٍ خارج نطاق المنفعة العامة للخلافة"، كما أفاد العديد من العناصر. لكن ليس من المعروف كيفية فهم هذا "القانون" وتطبيقه. فمنذ شهرٍ قام أبو محمد، وهو أحد عناصر النقطة الإعلامية في المدينة، بافتتاح صالة نت عند السماح بإعادة فتح الصالات، بعد إغلاقٍ دام عشرين يوماً، ومنح أصحابها رخصاً بموجب "تزكية" أمنيين مبايعين منذ سنةٍ على الأقل، تسمح لأصحاب الصالات بالعودة إلى العمل مع العديد من الشروط كمنع الزبائن من استخدام الشبكة خارج الصالة. ويقول مقرّبون من أبو محمد إن مردود صالته يذهب للمكتبين الأمنيّ والإعلاميّ.

ويقول صرّافٌ عرض عليه أحد الأمراء العمل معه في صرف العملات: "شغلي كله عالزبون الطيار. وطول النهار تا أصرّف 1000 إلى 2000 دولار"، حتى جاءه عرض الأمير بحصر تصريف كفالات الدواوين (رواتب الدوائر) به. إذ إن الأمراء يدفعون عناصرهم، عن طريق الطاعة وبساطة العنصر، إلى صرف رواتبهم من أحد الصرّافين المعتمدين. ويقدّر صرّافٌ آخر المبلغ الذي يضخّه التنظيم في المدينة بـ100 ألف دولارٍ يومياً (يصل به البعض إلى 200 ألف). ويُحصر صرفه بعددٍ محددٍ من الصرّافين، مثل الحوت، مقابل تأمينه وصول حوالاتٍ إلى الخارج مرسلةٍ لذوي العناصر أو لتغطية نفقات علاج. كما يوزّع قسمٌ من المبلغ على الصرّافين الآخرين الذين يُطلب منهم تقديم قوائم بأسماء الأشخاص الذين يرسلون أو يستلمون مبالغ من خارج الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

مع الزمن فرض التنظيم العديد من القوانين والإجراءات التي أعادت ترتيب السوق، كاحتكار شراء السلاح واستثمار النفط، ومنع تجارة التبغ والكثير من أنواع الألبسة وأدوات الرفاهية، بالإضافة إلى الرقابة الأمنية/الدينية بحسب رؤيته، وفرض الضرائب، وعدم تحديد الأجور. وأضيف كلّ ذلك إلى الواقع الاجتماعيّ الذي يفرض نفسه على السوق في الأصل، كالطابع العائليّ لبعض الأعمال، إذ يشتغل في محلّ المالك أفراد عائلته. كما أن أصحاب العمل والأهالي على حدٍّ سواء لا يمانعون في تشغيل الأطفال، بل يحبذونه في كثيرٍ من الأحيان، مما يؤدّي إلى إضافة أعدادٍ جديدةٍ إلى سوق العمل وزيادة عدد العاطلين عنه. وبالتالي كثرة العرض (الأيدي العاملة) وندرة الطلب (العمل) وانخفاض الأجور.

قانون العمل الشعبيّ

لطالما وقعت الميادين في السابق خارج منطقة نفوذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، باستثناء المنشآت الطبية والصناعية التي تضطرّ إلى تسجيل العاملين فيها للحصول على ترخيص. وتكفلت بيروقراطية الدوائر الحكومية وفساد موظفيها والعلاقات الاجتماعية والجهل، بعدم وجود قضايا عمالية (إصابة، تعويض، راتب تقاعدي، تحديد ساعات العمل والحدّ الأدنى للأجور..). واقتصر الأمر على المساعدات المالية البسيطة والتكفل بالطبابة والإعانة المتذبذبة عند العجز أو الموت. على أن بساطة السوق وعدم وجود تبايناتٍ كبيرةٍ بين الفئات حالا دون وقوع غبنٍ كبيرٍ على الشغيلة. وما يزال هذا "القانون" سارياً حتى الآن لكن مع وجود الكثير من الاضطراب.

أحمد طفلٌ نازحٌ عمره 13 عاماً. قضى أبوه في معتقلات النظام. كان يعمل في ورشة دوزان سياراتٍ ليعول أمه وأخيه الأصغر. منذ أشهرٍ أصيبت عين أحمد في العمل، وتكفل صاحب الورشة بدفع 25 ألف ليرةٍ كتكاليف عملية زرع عينٍ صناعيةٍ، وبأن يرسل إليه مبلغ ألفي ليرةٍ أسبوعياً. خيّرت الأم صاحب العمل بين الشكوى أو دفع تعويضٍ قدره 3 ملايين ليرة، لكنه رفض وعرض الاحتكام إلى القضاء، إذ إن الإصابة، كما أكد الجميع، "قضاء وقدر". خاصّةً أن محكمة التنظيم عالجت أمثال هذه القضية تحت بند "القصاص"، ولم تلتفت إلى الشغيلة إلا في تسريع قبض أجورهم وفضّ نزاعاتهم وتمكين الشغيل من رد الإهانة في حال وجّهها إليه صاحب عمله، مما دفع البعض إلى التعتيم على خلافاتهم خوفاً على خصومهم من قسوة التنظيم.

هناك الكثير ممن هم في عمر أحمد ممن يدفع العوز ذويهم إلى تشغيلهم رغم شحّ الأجر. كما تدفعهم إلى ذلك رغبتهم في تعليم أطفالهم "مصلحة" تفيدهم في المستقبل، أو لاعتقادهم أنهم يحافظون عليهم من الانحراف ويعوّدونهم الاعتماد على النفس. ويفضّل أصحاب العمل تشغيل الأطفال لقلة أجورهم، وانعدامها في بعض الحالات، والاعتماد على الطفل في تأمين احتياجاتهم المنزلية، وتحميله أعمال التنظيف وخدمة الزبائن. الأمر الذي قد يلجأ إليه أحمد لصعوبة تعلمه مهنةً ما حالياً. أما أمه فقد أقلعت عن التفكير في الشكوى بعدما تيقنت أنها لن تحصل على أيّ تعويض، بينما يفكر صاحب العمل في إعطاء أحمد 200 ألف ليرةٍ في ظرفٍ وقطع الراتب الذي خصّصه له.

علي خطاب

علي خطاب