- الرئيسية

- مقالات

- رادار المدينة

خواطر سوري في غرفة الاقتراع السرية

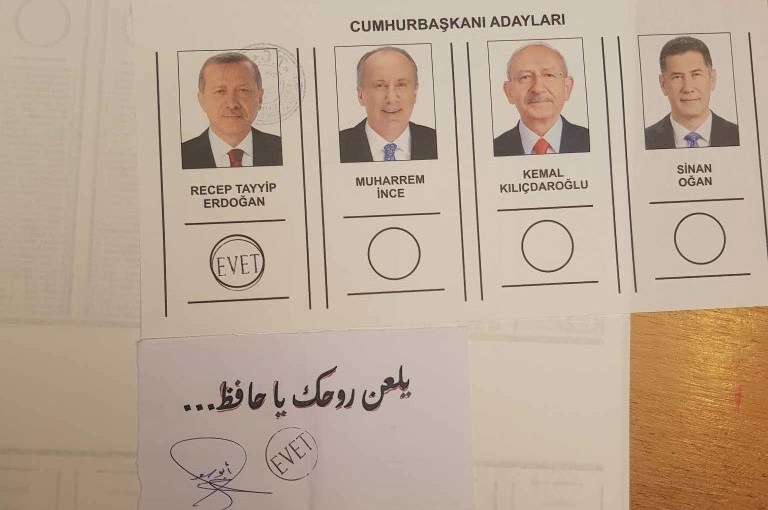

تملكني شعور بالخوف والارتباك حالما دخلت غرفة الاقتراع السرية، بعد أن استلمت الورقة الرسمية التي سأنتخب من خلالها لأول مرة في حياتي. لم أفكر قبل تلك اللحظات بطريقة التصويت، والأهم لم أكن مهتمًا بمن سأنتخب، إلا أن شعور ممارسة الديمقراطية، وفرادة التجربة بالنسبة إلى مواطنٍ سوري، دفعني إلى تقمص شخصية أي إنسان حر يعتبر أن ممارسة الانتخابات حق تضمنه دولته، وتجاوزت بتقمص شخصية ذاك الإنسان كثيراً، وصولا إلى التفكير بالمرشح الفائز بصوتي.

في طابور انتظار الدور للتصويت سمعت مناقشات الناخبين الأتراك وجدالاتهم حول المرشحيّن، ولم تسعفني لغتي التركية الركيكة في فهم الحوار باستثناء أسماء المرشحيّن (أردوغان، وكيليشدار اوغلو)، إلا أن أجواء الحملات الانتخابية وما تداوله وكالات الإعلام العربية حولها لم يغيبني عن المشهد، إنما غاب عني عمق تلك التجربة ودوري بها كناخب حر.

المثير في ذلك اعتبار نفسي ناخب حر، يمكن لصوتي أن يرجح كفة مرشح على آخر، علماً أنه صوت من ستين مليون صوت. وكحال معظم السوريين ممن سنحت لهم الفرص في الحصول على جنسيات دول ديمقراطية في هذا العالم، وفي أولى تجاربهم "الديمقراطية"، توضع على ميزان المقارنة ما أمارسه اليوم في تركيا، وما كنت أساق له في مسقط رأسي سوريا. لا أنكر أن مزيجاً من المشاعر التي تغلب عليها الرغبة في البكاء تثقل كفة ممارساتنا الديمقراطية في بلدنا الأم، وحسرتنا على آمالنا بنهضتها وحريتها التي لم تتعدّ ولن تتعدى على المدى القصير مجرد كونها آمال.

ومن باب الواقعية ولست متهكماً، أن ما أذكره عن تجارب الانتخابات السورية، لا يتعدى رائحة السائل الكحولي المستخدم في تعقيم دبوس يثقب به عدد كبير من الناخبين أصابعهم ويمسحوا بالدم على ورقة الاقتراع التي لا منافس فيها للقائد الرمز. ومن منطلق الواقعية ذاته، لم أتذكر أن اللجنة الانتخابية قد طالبت أي سوري ببطاقة هويته لتقييده في سجل الانتخابات، ومن مثل هذه الدلالات يتبادر إلى ذهن كل سوري حاصل على جنسية في بلدٍ ديمقراطي سؤال مضمونه "ما أهمية صوتي، وما الفائدة من ذلك؟"

وللإجابة على ذلك لا بد من مراجعة الإرث المتراكم من حياتنا في ظل نظام شمولي، وما شكله من مفاهيم وقناعات في عقلنا الجمعي، مع الإشارة إلى انه ليس من السهل إعادة تقييم تلك المفاهيم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يتمكن أي سوري من تصحيح نظرته النمطية إلى الحواجز الأمنية وحتى المرورية في بلاد المهجر، وما تزال تلك الحواجز الروتينية تشكل لنا نحن السوريين حالة من الرعب والخوف النابع من تجارب مروعة عايشناها أو سمعنا بها من مقربين على حواجز أمنية في بلدنا الأم، كما ولا يمكننا وإن تجاوز البعض منا ذلك، إلا وأن نرى رجل الشرطة جلاداً يهددنا بسوطه وببدلته الرسمية الخضراء الداكنة.

وتتموضع المشكلة هنا بالتحديد، في ما بثته دولتنا ونظامها وأجهزتها في عقولنا، وفي ما عمله نظامها التربوي في أفكارنا، ناهيك عن آلاف البراميل المتفجرة والقذائف الكيماوية وأثقل الأسلحة التي استخدمها ضدنا، هادفاً من كل ذلك أن نحرم من اختيار بديل له، بل إنه فعل ذلك لمجرد التفكير في أن يكون هناك غير الرأي الواحد الذي يتبناه.

ما نحمله من إرث فكري رسخه الدم وأنجزه الحديد والنار، لا يمحى في تجربة أول انتخابات ديمقراطية لنا، ولا بد لنا من أن نتدرب على طريقة ممارسة الانتخابات وعيشها، على الرغم من ترددنا حيالها وشعورنا بانعدام جدواها. ولا بد لنا من أن نفهم أن ما يمر بنا في ممارستنا للديمقراطية، وعيش حريتنا وتمسكنا بحقوقنا الإنسانية في بداياتها، ما هو إلا نتاج ما يمكن أن نسميه (صدمة الحرية).

لربما نعتقد أن السخرية من الانتخابات الديمقراطية ودورنا فيها، آلية نفسية دفاعية استخدمناها في بلدنا الذي يتهيأ نظامه بأجهزته الأمنية وعسكره لحرق أصغر طفل فينا لضمان أبديته، وخنق كل صوتٍ ينطق بكلمة يخشاها.

وفي موضع وسطي بين نظرتنا السوداوية ووردية أحلامنا، يتوجب علينا أن نقتنع بواقعنا الحالي، وأن نتفاءل بتجارب من تتشابه ظروفنا مع ظروفه، ووجد في بلدٍ ما كل ما حرم منه في وطنه الأصلي، وفي هذا الباب نماذج كثيرة أنصفتها مواطن اللجوء ومنحتها حق المواطنة، وبعضها من تعدى إلى أكثر من ذلك، ف "كاملا هاريس" التي تشغل اليوم منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية من أصولٍ هندية، ومن باب المصادفة أن "ريشي سوناك" الذي هاجر والداه من الهند أيضاً في ستينيات القرن الماضي يشغل اليوم منصب رئيس وزراء بريطانيا، كما نجد من بلدنا الذي هاجر اكثر من نصف أبنائه في العقود العشرة الماضية نماذج أنصفتها ديمقراطيات الغرب، بعد أن هربت من بطش نظامنا المستبد، ومن هؤلاء على سبيل المثال لمياء قدور ورشا نصر وجيان عمر أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاغ".

وعلى الرغم من أن الديمقراطية الراسخة في المجتمع الأوروبي تختلف عما هي عليه في تركيا، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على الاندماج في الحياة السياسية بعد ان أصبح ذلك واقعاً بحكم المواطنة، وهذا ما قد يسهم لاحقاً في الحد من استخدام ملفنا ك "لاجئين" في لعبة السياسة التركية وتجاذباتها.

محمد حاج حمود

محمد حاج حمود