- الرئيسية

- مقالات

- رأي

لماذا لن ينتصر الأسد؟

سهيل نظام الدين

|

2018-03-04

|

العدد 111

الأسد

الواقعية الجديدة

التدخّل الروسي

إيران

كمون داعش

الولايات المتحدة

سهيل نظام الدين

|

2018-03-04

|

العدد 111

الأسد

الواقعية الجديدة

التدخّل الروسي

إيران

كمون داعش

الولايات المتحدة

تشهد الساحة السورية، منذ بداية التدخّل الروسي العسكري لصالح نظام بشار الأسد، انتشاراً لمزاج يتلبس ما تظهر على أنّها «واقعية» سياسيّة وثورية، وهو يتزايد بصورة مترابطة مع تحقيق التحالف الذي يضمّ النظام والروس، إلى جانب إيران وطائفة من الميليشيات الإرهابية الطائفية، ومجموعات مرتزقة عرب وروس، مكاسب ميدانية لا مجال لإنكارها.

تبني هذه الواقعية نفسها على افتراض أنّ محور الأسد قد انتصر، وأنّه في طريقه إلى تحقيق النهاية التي يحاول الوصول إليها منذ 2011. وبالتالي، فإنّ من الأجدى التعامل مع هذا الواقع، وتحقيق مايتاح من بقية مكاسب سياسية أو معاشية، بل وربما الانسحاب إلى ضفة القبول باستمرار هذا الحال إلى الأبد. ومن أجل بعض الإنصاف؛ يمكن القول إنّ هذه المزاج الاكتئابي ليس حكراً على السوريين وحدهم، فهناك دول –بعضها تصنّف في خانة القوى العظمى– قد ركنت إلى سهولة هذا الاستنتاج، وهيأت نفسها للتعامل مع سوريا يحكمها الأسد كواجهة لمشروع إيراني، وتحت احتلال روسي معلن، وإن كان يتم إغفال تسميته صراحة.

هل هذا صحيح؟...الجواب سهل: لا ليس كذلك.

السؤال الأكثر صعوبة هو...لماذا؟

لا تحاول هذه المقالة، ولا تدّعي، تقديم إجابة كاملة ولا تصور نهائي لنتيجة الحرب في سوريا. غير أنها محاولة لوضع ما أظن أنّها القواطع الرئيسية التي تعترض سبيل هذا الوهم، مهما بدا أن الواقع الميداني والدولي يسير في صالح بشار الأسد.

- القاطع الأول: القفز في الخلاء

لندع الأرقام تتحدث أولاً، فهي الأداة المفضلة لهواة الواقعية الجديدة، وهي تقود إلى بعض التشكك فعلاً. فقد تزايدت المساحة التي يسيطر عليها النظام من الأرض السورية، خلال عامين ونصف العام من التدخل الوحشي الروسي والقصف البساطي المدمر، من 18% إلى نحو 45%، وهو تطور ملفت بدون شك، لكن أين حدث هذا؟

حقّق النظام تقدّماً ميدانياً بانتزاع السيطرة –أو بدقّة– إعادة احتلال مناطق حضرية في ريف دمشق والقلمون، وبعض من ريفي حمص وحماة، والأهم السيطرة على مدينة حلب، وهي الخسارة الأكبر حقّا. وسيطر قبلها على جيوب في ريف اللاذقية وخصوصاً جبلي الأكراد والتركمان، وبعدها تقدم على أشلاء تنظيم داعش في دير الزور. ومازال النظام يهيمن على مناطق تسكنها الغالبية العظمى من السوريين الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم وقراهم ومدنهم، تحت وطأة ثلاث موجات متواصلة من القصف الوحشي والعشوائي، لم تتوقف يوماً منذ نحو سبع سنوات.

غير أنّ الأرقام خادعة بعض الشيء. فالواقع أن ّالفارق الأكبر في رقم مساحة سيطرة النظام تحقق عبر مساحات شاسعة من البادية التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، في حين أن مساحات كبرى من البلاد ماتزال خارج سطوته، ومنها الغوطة الشرقية المحاصرة، والقسم الأكبر من محافظة درعا، وريفي حلب الغربي والشرقي، ومحافظتي إدلب والرقة، ومناطق الجزيرة –الضفة اليمنى للفرات– من محافظة ديرالزور، ونحو 98% من محافظة الحسكة. وبتفسير جيوستراتيجي مبسّط، فإنّ قسماً وازناً من هذه المناطق باتت في حكم الخارجة طويلاً عن سيطرته، وهو عاجز في ظل ظروفه الحالية عن استعادتها.

- القاطع الثاني: الدولة المثخنة

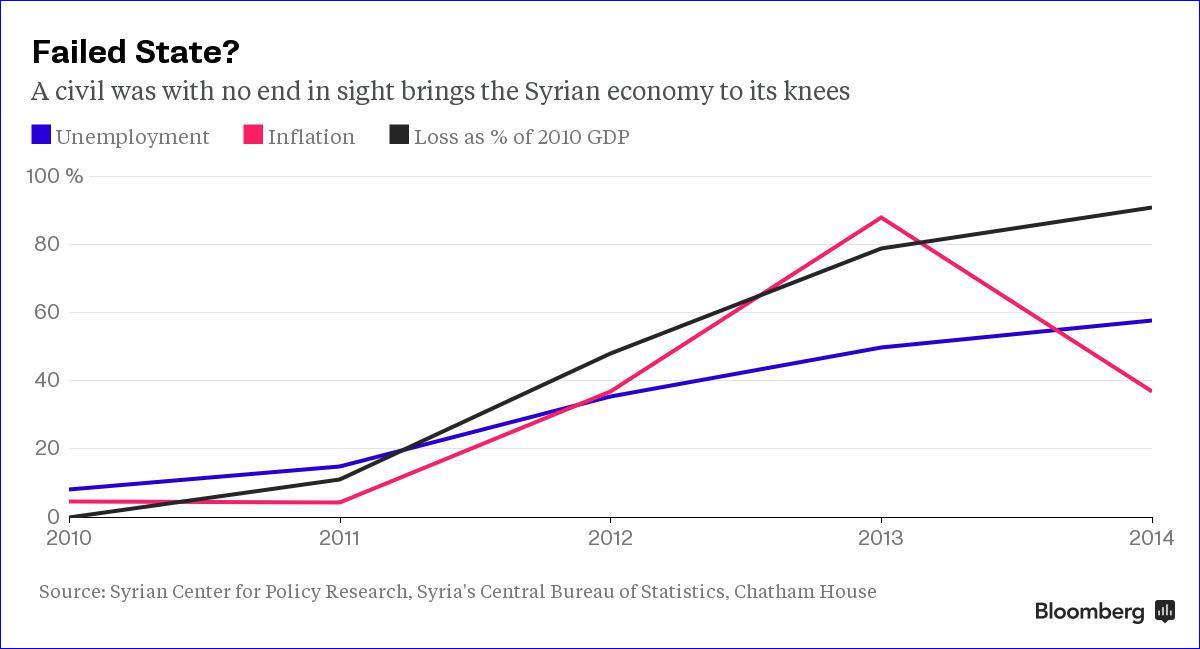

لطالما كانت الأرقام والنسب الاقتصادية، بمافيها بيانات الموازنات العامة، ونسب النمو والبطالة، وقياسات تحقق المشروعات التي تعلنها الجهات الرسمية في سوريا قبل الثورة وخلالها، متخمة بالوهم والزيف. وهذا جزء من سياسة رسمية انتهجها حافظ الأسد منذ حصار الثمانينات الاقتصادي، وورثها عنه ابنه وتفاقمت بعد 2005. ولا يوجد ما يدعو لتصديق أيّ من الأرقام التي تعلنها جهات النظام هذه الأيام. والواقع أنّ النماذج الحسابية والرياضية، التي يجري على أساسها توقّع حال الاقتصاد بعد الثورة، مزيّفة كذلك ولا تقدّم صورة حقيقية للواقع.

البلاد تعيش حالة تضوّر اقتصادي وماليّ فعلية، وهي في وضعها الراهن تعتاش على بنى متهالكة، وكتلة نقدية متضخّمة تغذّيها طبعات غير مدعومة من الليرة، يعود تماسكها الظاهر إلى أنّها تدور داخل اقتصاد معزول جزئياً عن العالم. هذا عدا عن أنّ الاحتياطي النقدي قد استنفد، وأنّ كلّ العقود التي وقعها النظام تحولت إلى رشى سياسية لروسيا وإيران، مقابل استمرار دعمه عسكرياً.

الواقع أنّ الانتصار في الحرب –وفق الطريقة الوحشية التي يدير بها الأسد هذه الحرب– ليس رخيصاً، فحتى حلفاؤه الأقربون يعُون جيداً، أنّ الحاصل السياسي لن يتحقق بما يضمن له استمرار حكمه دون إعادة إعمار، والنقطة الفارقة هنا أنّه لا هو ولا هم يملكون القدرة على مثل هكذا التزام. ويعُون أكثر، أنّ أحداً من دول العالم المانحة لن تقدّم دعماً لإعادة إعمار تحت سلطته. وفي هذا تصريحات معلنة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية وازنة، وهذا سيقود إلى النقطة الثالثة في هذا الاستعراض.

- القاطع الثالث: كمون داعش

سيقود وضع نظام الأسد المهلهل، اقتصادياً وعسكرياً وبشرياً –هناك أرقام مرعبة عن النزيف البشري في مواقع ولائه الرئيسية والطائفية، وهذا ما يجعل كامل الاعتماد على المدد الإيراني المكلف– إلى وضع ما يبدو أنّه تصوره النهائي للانتصار على الشعب السوري، تحت شرط أسئلة استراتيجية خطيرة. وإذا كان صحيحاً أنّ سوريا استُخدمت من قوى كبرى، كأرض مضطربة ومستقطبة طائفياً، بسبب النظام وليس غيره، لتجميع وإيقاظ الخلايا النائمة من المتطرفين حول العالم وضربها، فإنّ هذه السردية قد فقدت بريقها مع تحول هذه «البؤرة الجهادية» إلى منصة انطلاق لأعمال إرهابية حول العالم (باستثناء إيران وروسيا للغرابة). ومع تلاشي الكتلة الكيانية لداعش، وتحوّلها مجدداً إلى حرب العصابات التي تجيدها، ستكون مخاطرة انتحارية أن يُترك الأسد الذي استخدمت وحشيته وتحالفاته الطائفية لاستقطابهم، كي يشكل حافزاً جديداً لهم. إن كان افتراض تجميع الإرهابيين صحيحاً، فسيكون الافتراض المقابل، الذي يقول إنّ سوريا إمّا أن تكون حوضاً مغلقاً للصراع أو منطقة استقرار هادئ، صحيحاً أيضاً. ووجود الأسد الذي سيعيق بناء دولة مستقرة لا يخدم الغرض الثاني، مع انتفاء الحاجة للغرض الأول... بمعنى آخر، إن نظرية المؤامرة الكونية التي يتشدق بها النظام، هي أحد وجوه إثبات استحالة انتصاره، لأنّ بقاءه يعني استمرارها ويعني مزيداً من الإرهاب.

والحديث عن الإرهاب في ظل معطى بقاء الأسد، لن يقتصر على داعش والقاعدة كتمثيل سنّي للتطرف. بل إنّ طيف المجموعات الإرهابية التي يحرّكها وجوده، يشمل تنظيمات عربية شيعية وقومية وفلسطينية وإيرانية وكردية وتركية يسارية.. وهذا وضع لا يمكن احتماله عالمياً.

لن يكون صعباً على أيّ صانع قرار أن يصل إلى نتيجة مفادها، أنّ الأسد إن بقي –انتصر– فستعلق سوريا في دوامة قمع أكثر وحشية مما سبق 2011، وفي دولة عاجزة اقتصادياً داخل وطن مدمر ومحاصر ومنبوذ، وهذه بيئة لن يجد الإرهاب بكل صنوفه أفضل منها.

قد يبدو الآن أنّ ثمّة ركون إلى التعامل مع الأسد كواقع، مع الضغط العسكري المدمر لحلفائه الذين يعملون يوماً بيوم لضمان نجاته المؤقتة مهما ادّعوا من استراتيجيات. لكنّ بقاءه ليس خياراً استراتيجيا لأحد...لا هو قادر على البقاء وحده، ولا أحد مستعد لدفع الكلفة الحقيقة لبقائه.