منذ أكثر من عامٍ تقريباً، استقرّت الحدود الفاصلة أو خطوط التماسّ بين المناطق المحرّرة من حكم الأسد وبين تلك التي ما زالت تنتمي إلى سورية القديمة تحت ظلّ سطوته العسكرية والأمنية المباشرة. وما يشذّ عن هذه الحقيقة من أحداثٍ لا يلبث أن يؤكدها عند اندراجه في المجمل العام للخريطة السورية، أو باستعادة أحد طرفي الصراع ما سبق أن خسره من أحياء أو مجرّد شوارع وأبنية، بعد أيامٍ أو أسابيع قليلة.

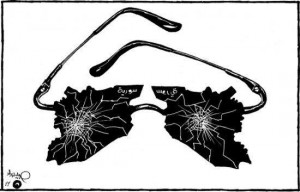

ومن البديهي أن هذا منهكٌ للثورة بقدر ما ينخر في جسد النظام، الذي لم يعد قادراً على العيش لولا التغذية الخارجيّة التي صارت تمدّه بالمقاتلين والمال والسلاح بشكلٍ مباشرٍ ومعلن. ولكن، فضلاً عن هذا الإنهاك تنبغي ملاحظة أمارات شقاقٍ وتباينٍ عميقٍ في المزاج بين هاتين الكتلتين الجغرافيتين والبشريتين الكبيرتين، تهدّد الثورة بحوَلٍ إضافيٍّ يأخذ مكانه في خضمّ التيار الهائج لما أصابها من اضطرابات، طبيعيةٍ في الثورات، ولكن التنبيه إليها ومحاولة معالجتها أمران مطلوبان على الدوام.

في البداية ينبغي أن نتذكر أن المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، وإن كانت تضمّ كتلاً كبيرةً من مؤيديه بالفعل، لأسبابٍ طائفيةٍ أو لأن لديهم ما يخسرونه بزواله؛ هي مناطق مختلطة إلى حدٍّ كبيرٍ من مختلف النواحي، فيها الكثير ممن لا يؤيده، ومن استمرّ بالعيش تحت سلطانه كما فعلنا جميعاً لعقودٍ طويلة، مستخدمين التقية والمداراة، قبل الثورة وقبل التحرير. وأن المناطق التي خرجت عن حكمه، وإن كانت تضمّ الكتلة الأكبر من مناهضيه المسلّحين، الذين استطاعوا انتزاع مدنهم وقراهم وأحياءهم من براثنه؛ فإنها تحوي أيضاً أعداداً كبيرةً من خصوم الثورة، الذين وجدوا أنفسهم في المناطق المحرّرة بفعل سواهم وبحكم الأمر الواقع، لا بإرادتهم الذاتية ولا برضاهم حتى. ومن هنا فإن ما قد يتبادر إلى أذهان قطاعٍ من الثوّار، من تقسيم العباد الناجم عن تقسيم البلاد، إلى فسطاطين متمايزين من المعارضين والمؤيدين، بحكم الوجود الجغرافيّ، أمرٌ فيه الكثير من الظلم، وهو ما قامت الثورة ضدّه منذ شعاراتها الأولى. فضلاً عن أنه يشكّك في مشروعية الثورة نفسها، إذا كانت تعبّر بالفعل عن أقلّ من نصف السكان فقط، وذلك بحكم اكتظاظ مناطق النظام بالنازحين الهاربين من بطشه هو بالذات بالقصف على المناطق المحرّرة، كما هو معروف.

ومن هنا يجب على قادة الثورة وناشطيها في القطاعين المدنيّ والعسكريّ أن يحافظوا على النظر بكلتا العينين لا بواحدة. وأن لا يدفعهم الألم المفرط الذي تعانيه مناطقهم جرّاء الهجمات البربريّة للنظام، وسياسات الحصار والتجويع والتشريد، إلى نظرةٍ وسلوكاتٍ تقودها الغرائز ومشاعر الحقد والانتقام ممن دفعتهم ظروف الثورة نفسها إلى النزوح الداخليّ إلى مدنٍ يسيطر عليها النظام، أو لعبت المصادفة وحدها دوراً في كونهم يعيشون في هذا الحيّ أو ذاك، مما لم تستطع قوّات المعارضة السيطرة عليه، أثناء الفوضى والارتجال والتقلبات الميدانية التي صاحبت تحرير هذا الطرف من المدينة، أو هذا الجزء من الحيّ دون غيره. فهل بناءً على هذه الخريطة شديدة التعرّج والعشوائية لمجريات معارك التحرير، يُقسم الناس إلى معارضين وموالين؟!!

وإذا كان التباين في النظرة إلى الشؤون المدنية في شطري سورية يحمل كثيراً من المشروعية الموضوعية، بحكم أن هموم سكان المناطق المحرّرة صارت في وادٍ آخر بالفعل، بالسعي المضني لتأمين أبسط أنواع الخدمات الحياتية الضرورية عبر هيئاتٍ مستحدثةٍ ومعونات خارجية، فيما ظلّ سكان مناطق النظام «ينعمون» بما تبقى لديه من أجزاء مؤسسات؛ فإن الأداء العسكريّ الذي صار يعامل من هم تحت حكم الأسد على أنهم أعداء مستهدفون هو أمرٌ بالغ الخطورة.

إذ يــــترتب على هذه الــــــنظرة التساهل في دماء سكان هذه المناطق، بحجّة القصف على مقرّات النظام بأسلحةٍ بدائيةٍ لا تكاد تصيب هذه المقرّات إلا بالصدفة، وغالباً ما يكون ضحاياها من المدنيين في منازلهم أو من المارّة بالصدفة في الشوارع والأسواق. فضلاً عن حصار هذه المناطق إن أمكن، والتضييق على وصول الموادّ الغذائية إليها، بذريعة قطع «طرق الإمداد» عن قوّات النظام فيها!!

بمثل هذه السلوكات، التي لا توافق شرعاً ولا سياسةً ولا أياً من قيم الثورة، ندفع معظم سكان هذه المناطق مكرهين إلى حضن من يحميهم منّا، ويضرب قواتنا بأشدّ الأسلحة تدميراً وفتكاً، كي لا نستطيع بعدُ إيذاء منازلهم وقتلهم، فهم ليسوا ملائكة.

يوسف عبد الأحد

يوسف عبد الأحد