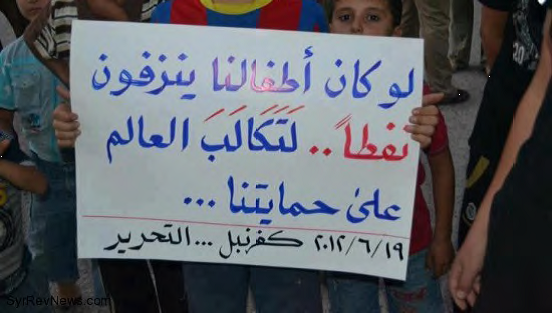

يميل الكثيرون منا إلى إلقاء اللائمة على "العالم"، وإلى تحميله مسؤولية الأوضاع الكارثية التي مرّت وتمّر بها البلاد. يظهر هذا جلياً من خلال شتم الدول الغربية التي تمثّل، بمنظوماتها السياسية والفكرية والاجتماعية، صورة هذا العصر وعالمه الذي "وقف عاجزاً" عن مدّ يد العون في المحنة الكبرى التي نشهدها.

في الوقت الذي لا تجد فيه ألسن المحللين إلا عبارات التكالب والتآمر الدوليّ على القضية السورية كتفسيرٍ سهلٍ لما يحدث. وبالتأكيد، لا نحتاج إلى الكثير من الأدلة لبيان الصورة السوداء غير المألوفة التي وصلت إليها حالنا، ولا للحديث عما وجب على دول العالم فعله لنجدتنا، ولكي يتجنب مئات الآلاف فقدان حيواتهم وأعزائهم وتجارب الاعتقال وآلاف البراميل التي ألقيت. مع ذلك، قد لا تضّر محاولة رؤية هذا الأمر من زاويةٍ أخرى.

بعيداً عن الخوض في أصوله التاريخية؛ يلعب إرث العداء للغرب عموماً دوراً أساسياً في تكوين هذه النظرة. خاصّةً عندما لم تتطابق مفاهيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان، التي تقوم عليها مجتمعات وسياسات الدول الغربية الكبرى ومنظماتها، مع أدائها العمليّ في القضية السورية. في الوقت الذي تُدرَك فيه تلك المفاهيم على أنها سلعٌ وقوالب أزليةٌ ثابتةٌ تُصدّر وتستورد وتُسوّق، فيما يحتكر الغرب والعالم حقوق تصنيعها. من وجهة النظر هذه؛ يبدو كلّ ما يخصّ هذه الحقوق الإنسانية محض تآمر. بينما يُنسى أن الثورة خرجت للحصول عليها بالدرجة الأولى، بعد دوام الشعور بالعجز والظلم لسنواتٍ طويلةٍ تحت ظلّ سلطة آل الأسد التي يُلام الغرب أيضاً على "جلبها". لذا لا يعدّ من المبالغة أن يقال إنّ هذا التصوّر تجاه الغرب وعالمه يقوم على فكرةٍ خلاصيةٍ، إذا لم نشأ تسميتها بالدونية، بمعنى أنّ على الآخر -الدول الغربية هنا- أن يكون المخلّص من مشاكل يُفترض أنه أسهم في صناعتها تاريخياً. وهنا تُرحّل المشاكل وأسبابها كلها عليه بشكلٍ مطّردٍ كلما ضعف الإيمان بالإرادة البشرية "الثورية" التي تسهم في صنع الحدث وتغيير الواقع، فضلاً عن زيادة الاستسلام للخلاصات التاريخية المملة التي كرّرها آل الأسد أنفسهم وإن بأشكالٍ أخرى. بات من المفروغ منه الآن الحديث عن كيف استغلّ النظام، مثله مثل غيره من أنظمة الجوار البائدة، قضية تحرير فلسطين ومعاداة الإمبريالية في سبيل البقاء على رأس سلطات البطش. إذ كانت معارك المصير والوجود -وفق القاموس البعثيّ- هي الهدف النهائيّ الذي يستوجب الخضوع والسكوت في سبيله، وتأجيل التفكير بالحقوق الفردية والجماعية إلى أن تتحقق الأهداف السامية التي حدّدتها هذه الأنظمة في الشعارات الفارغة التي رُدّدت لعقودٍ طويلة. عند ذلك الحين فقط، سيأتي الفرج والخير النهائيّ إلى حياة العباد. وعلى هذا المنوال ينسج البغدادي ونصر الله وأشباههم من فضلات عصور السلطات المطلقة التي لا تمسّ، والذين يهاجمون بدورهم "كذب" العالم وقيمه وادعاءاته، كلٌّ من قوقعته وبطريقته، لينعكس هذا كله بشكل أكثر ظلامية، كرهاً دموياً للدول والشعوب والعالم، ومزيداً من الاغتراب عنه.

مرّت معظم الدول الكبرى بمراحل الثورات والحروب المدمّرة، ورزح بعضها الآخر تحت حكم ديكتاتورياتٍ وأيديولوجياتٍ مجنونة، في وقتٍ لم يكن فيه البشر بهذا القرب من بعضهم، ولم تكن فيه الحرّيات وحقوق الإنسان ضمن دساتير دولهم كما هو حاصل الآن. وباستنتاجٍ بديهيٍّ يصعب تخيّل وجود شعبٍ راضٍ، بكل ما أوتي من عقلٍ، بأوضاعه الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية حتى في أكثر الدول رفاهية، إذ ما زال العمل على تطوير أنماط الحياة قائماً في مختلف المجالات، بالتوازي مع ارتفاع الحسّ الإنسانيّ تجاه قضايا الآخرين، شعوباً ودولاً وأفراداً. هكذا تصبح صورة الطفل إيلان على الشاطئ حديث العالم، وهكذا تمتلك القوى العظمى أسلحةً تكفل تدمير كلّ شيء، لم يسبق أن امتلكها البشر من قبل، دون أن يمتلئ العالم بالحروب سوى عندنا.

في وسط خرابنا الراهن، يصعب أن نأمل الكثير من "العالم"، لكننا لسنا إلا جزءاً من مجتمعاته ودوله وتطوّره، نشقّ طريقاً صعباً نحو مستقبلٍ أفضل، حتى لو لم يعجبنا ذلك. وهذا ما أعطته لنا الثورة في أوّل دروسها.

ناصر عنتابي

ناصر عنتابي