- Home

- مقالات

- رادار المدينة

سوريو تركيا ومحنة الانكماش على الذات والتمدد

أدخل إسطنبول هذه المرة ليس كما في زياراتي السابقة، هامش من الحرية والطمأنينة كنت قد فقدته منذ نجاح المعارضة التركية في الانتخابات الأخيرة، بدت المدينة لي في موقف هجوم، وأنا أفكر في حلّ الأحجيات التي ستواجهني والمونولوجات المسبقة التي جهزتها على عجل لترتيب عبارات وجملاً باللغة التركية أدافع بها عن وجودي وسوريتي في آن.

شعرت أن عليّ المشي "جنب الحيط" وتجنب أي مواجهات محتملة، لا أعرف كيف تسرب إلى داخلي شعور بالعجز وشعور آخر بأن كل الأتراك هنا غاضبون، غاضبون إلى الدرجة التي تسمح لهم بالرعونة وربما التنمر. مضت الساعات الأولى بـ "سلام"، لبست ثوب "المستمعة"، واقتصرت إجاباتي على التعريف بنفسي وسبب وجودي هنا خلال الأحاديث الجانبية عند محطات المواصلات، وأمام فضول بعض الأتراك للحديث من جانب واحد.

جلّ ما استطعت التقاطه من كلمات متناثرة في السياسة كان يخص السوريين، بدءاً باللعبة السياسية التي تحركها الأحزاب المعارضة كورقة ضد الحزب الحاكم، مروراً بتشويه سمعة السوريين عبر نشر إشاعات لا مجال لتصديقها، إلى تداول مصطلح الخيانة والتقاعس حين "ركن له اللاجئون بعد تركهم لبلادهم، وواجب الدفاع عن وطن كان لهم في الأمس القريب، في الوقت الذي يدافع به أبناء تركيا عنهم، بل ويموتون من أجل ذلك".. غابت عن معظم المهاترات والنقاشات التي حضرتها الدقة والموضوعية، واكتفت باعتماد ردود الأفعال، لكن بالطبع ليس ذلك هو الوقت أو المكان المناسبين للتذكير بمئات الآلاف من المقاتلين السوريين والشهداء والمعتقلين.

دعوات كثيرة تلقيتها لزيارة من التقيتهم، أحياناً كانوا يلحون لمساعدتي في حمل حقائبي، كثر من الذين التقيتهم كانوا من أحزاب معارضة للعدالة والتنمية، ذلك لم يغير شيئاً من المعاملة الحسنة والابتسامات الكثيرة.

عند مسجد أورتاكوي وأنا أحاول السؤال عن مكان العباءات، الموضأ، ومكان الصلاة المخصص للنساء، بصعوبة كنت أكرر الجمل في ذهني قبيل إطلاقها، وأجري تدقيقاً لفظياً لتجنب "من أين أنت؟" لم أفلح بذلك، خاصة أمام قدرة النساء على بناء قصة طويلة لا تنتهي من اللاشيء، أو عند تساؤل بسيط تكفي الإشارة باليد للإجابة عنه، ما سمعته كان كفيلاً بخروجي لتجنب سيل من الأسئلة التي لن أعرف الإجابة عنها.

خسارة السوريين "لسندهم المتخيل" والذي بنوا عليه أحلاماً كبيرة، إضافة لمجموعة من القرارات والأصوات التي بدأت تعلو في معظم الولايات التركية، كذلك حوادث الاعتداء الأخيرة على محال السوريين، لا يمكن اعتبارها "حدثاً عابراً أو معتاداً"، بل أظهرت إلى السطح فرزاً جديداً يمكن وصفه بـ "الصحوة المتأخرة"، لإيقاظ معظم السوريين الذين آثروا إغلاق أبوابهم وإكمال حياتهم وتعليمهم دون الإمعان في ثقافة البلد الذي يعيشون فيه الآن، أو إتقان لغة سكانه وعاداتهم وقوانينهم.

من السهل جداً تمييز السوريين في إسطنبول، حتى وإن خانتك فراسة الملامح، يكفي أن تسأله عن أي شيء في المدينة ليجيبك دون تفكير "لا أعرف.. لا أعلم"، ويطرق رأسه أرضاً تجنباً لأي تفاعل اجتماعي. لكن لا بدّ من الاعتراف أيضاً بأن أسلوب الحياة التركية، بالرغم من امتعاض السوريين الدائم وسردياتهم المحقة وغير المحقة عن التعامل التركي معهم، يروق لمعظمهم إذا ما قورن بخيارات أخرى كالعودة إلى مناطق المعارضة على سبيل المثال، بعقد مفاضلة مع الامتيازات وفرص العمل والأمان بين المكانين، أو إلى مناطق النظام بما تحمله تلك العودة من مخاطر قد تصل إلى القتل، كذلك المفاضلة بين حياة اللجوء وميزاته في تركيا وتلك التي في لبنان والأردن من الدول القريبة.

في منطقة الفاتح ثاني أكبر تجمع للسوريين في إسطنبول التقيت زميل دراسة غابت أخباره عني منذ تسع سنوات، كان يحادثني بصوت منخفض في مكتبة معظم روادها من السوريين: "نبهت على مرتي وبنتي ما يختلطوا مع أي حدا من السوريين الي عندون مشاكل خاصة، مع الالتزام بالقوانين بالمبنى"، هناك بعض الصحة فيما تسوق له وسائل الإعلام التركية المعارضة حول حياة جزء من السوريين في "الكيف والسهر والنرجيلة"، قال لي زاهر للتدليل على صحة ذلك "بالمجمع الي ساكن فيه، معظم الولاد ما بينزلوا للعب إلا الساعة وحدة بالليل، صواتهن بتعبي المكان، علماً أنو ممنوع التجوال واللعب بعد الساعة 12، وهاد الي بيخليني اطلب من عائلتي الابتعاد".

في المطعم السوري الذي اخترته لتناول وجبة الغداء، احتل الأتراك عدداً من الطاولات أمام إكرام عمر صاحب المطعم، كان المشهد اعتيادياً، وقدّرت أن أتراكاً كثر يرتادون هذا المكان، عند وصول عمر إلى طاولتي ورؤيته لدهشتي قال "عندي كتير زبائن أتراك، وبيحبوا الأكل السوري"، كنت سأكون سعيدة لو لم يردف "الحمد لله ما عنا هون مشاكل، المشاكل صارت بغير مناطق، والدرك ما بيعملوا شي للي قاعد بشكل نظامي، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت". تحوّل عمر في تلك اللحظة إلى "مواطن مثال" عليه إثبات صك براءته من المشاكل والحياة العامة وربما التجوال والتسوّق، تقتصر حياته على العمل والبيت، وتعكس يقظة أو خوفاً متوقعاً لما يمكن حدوثه عقب فوز المعارضة التركية ببلدية إسطنبول، وما صدر عن بعض أعضائها من وعود وتصريحات تجاه الوجود السوري فيها.

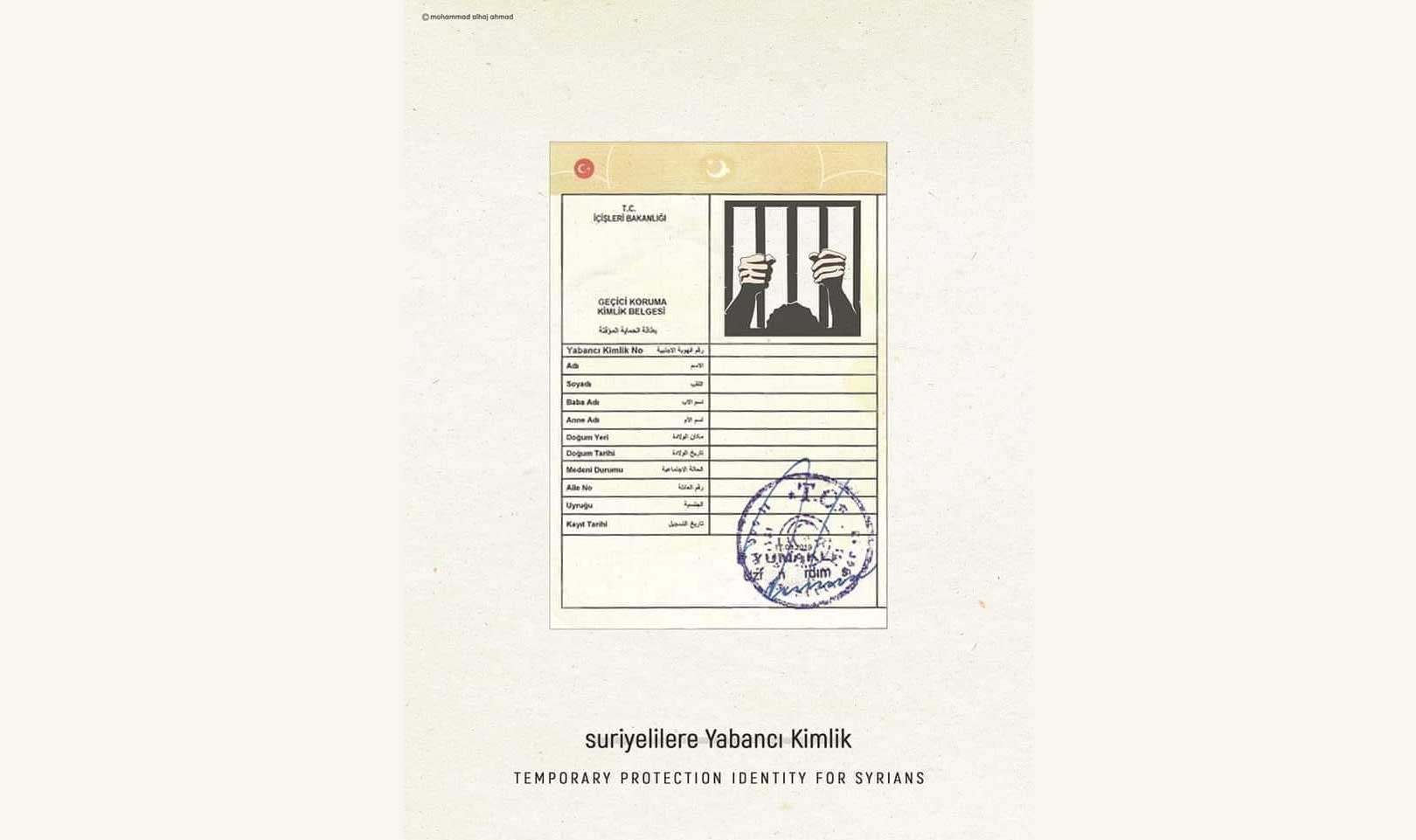

الانخراط في معمعة القرارات والنتائج كان لزاماً على السوريين، هم الآن صامتون بعد خروج إسطنبول وأنقرة (عاصمتي تركيا الاقتصادية والسياسية) من يد الحزب الحاكم، والذي رافقه خروج السوريين من دائرة الأمان المفترض والمحمي بوعود الضيافة "الأردوغانية للمهاجرين من أنصارهم"، إلى بند "الحماية المؤقتة" والتي تعني بالضرورة الجلوس على الحقائب استعداداً للترحيل عند أي مخالفة أو قرار جديد.

صديقة تركية تقول: "لا مانع لدينا كأتراك من بقاء السوريين في بلادنا والعمل إن وجدوا فرصاً جيدة، لكن من الصعب تقبل وجودهم إن بقي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع التركي عائقاً أمامهم". بالطبع كان الحال سيتغير -لكن ليس إلى حد سيوقف كل التوترات- لو أن نسبة تعلم اللغة التركية بين السوريين ارتفعت، ونسبة المواليد السورية وتنظيم الأسرة قد أخذت منحى جدياً في تبني مفهوم العائلة وبنائها وفقاً للإمكانيات، والشراكات السورية استوعبت الأتراك إلى جانب السوريين، والاندماج الاجتماعي الذي خصصت له برامج ومليارات الدولارات لتحقيقه تم بالحديث والاختلاط مع "أهل البلد" والابتعاد عن الحديث عن الفائدة المحتملة من العيش في تركيا وأساليب الحصول على الجنسية التركية، والتفكير وفق منطق "الوجود السوري الذي يفيد الدخل القومي التركي بنسبة كذا...".

ليس غريباً أن يُجيب اليوم أي سوري في تركيا -وخاصة من هم في اسطنبول- حين سؤاله عن العودة، "بس يسقط النظام برجع"، وهو كما الكثيرين يدرك تماماً صعوبة تلك المعادلة في ظل الظروف الحالية، فلا الميزان العسكري بخير، ولا الحل السياسي تبدو ملامحه المستقبلية في المستوى المنظور، والمجتمع الدولي الذي تخلّى عن دوره الإنساني والسياسي لن يتوقف عن صب طاقاته في اتجاه واحد، "كيف نمنع وصول لاجئين جدد من سوريا إلى أوروبا؟"

ميس حمد

ميس حمد