يوم 18 حزيران الماضي وقع حادثٌ على الحدود السورية التركية، راح ضحيته -بين قتيلٍ ومصاب- حوالي 12 إنساناً كانوا هاربين من الموت نحو بلادٍ يعتقدون أنها صديقةٌ وأن لا موت فيها، لكن البوليس التركيّ خيب آمالهم هذه المرّة واستقبلهم بحرارة الرصاص الحيّ. الحادث مفجعٌ من جهةٍ لكنه، من جهةٍ أخرى، يكشف العقم السياسيّ الذي تعيشه الأحزاب السورية المعارضة بتلاوينها المختلفة، وأخصّ منها المتمحورة حول الإسلام السياسيّ.

إذ تذكّرنا المواقف والتعليقات التي صدرت بخصوص هذه الحادثة بحالة الأنظمة «التقدمية» في سورية ومصر بعد هزيمة حزيران التي مضى عليها حوالي الخمسين عاماً، في حربٍ لم تدم أكثر من أيامٍ قليلةٍ لا تتجاوز أصابع اليدين، وبغضّ النظر عن تفاصيلها التي تصل إلى حدّ الخيانة -خاصّةً من الطرف السوريّ- التي تمثلت في إعلان حافظ الأسد، وزير الدفاع وقتها، الانسحاب من مدينة القنيطرة قبل دخول قوات الاحتلال الإسرائيليّ إليها؛ فبعد تلك الفاجعة التي ضربت أربع عواصم عربيةٍ خرج الإعلام الثوريّ، إعلام الأنظمة «التقدمية»، ليعلن كسب المعركة وخسارة إسرائيل، لأن غاية الأخيرة من الحرب كانت إسقاط الأنظمة التقدمية في كلٍّ من سورية ومصر، ولم تتمكن من تحقيق هدفها!

بالطبع، وبالنسبة إلى تلك الأنظمة، وخاصّةً السوريّ منها في حينه، الذي كان يتشدق ليل نهارٍ بمكافحة الإمبريالية وحرب التحرير الشعبية، كما يتبنى الاشتراكية كنمطٍ وأسلوب إدارةٍ وحياة؛ لم تكن مساندة قضايا تحرّر الشعوب -كما كانت تُعرف وقتها- والنضال ضد الإمبريالية وتحرير فلسطين بحربهم الشعبية، أكثر من مجرّد شعاراتٍ جوفاء تشابه كثيراً حالة المدخن الذي قرر أن يحرق الإمبريالية عبر حرقه تبغها (المارلبورو)، ولم تكن اشتراكيتهم أكثر من ممارسةٍ فعليةٍ لتعميم الفقر، وإدارتهم وأساليب حكمهم تعميمٌ للقهر والقمع والسجون بواسطة أجهزة مخابراتهم ومنظماتهم الشعبية.

ولا تنفرد الأنظمة الشعبوية والممانعة جداً بهذه الحالة، بالرغم من أن درجات الالتزام والاختلاف في الأيديولوجيات بينها متباينة، فأحزاب المعارضة السورية، بتلاوينها المختلفة القوميّ والإسلاميّ واليساريّ، لا تخرج كثيراً عن العباءة الأيديولوجية لخطابها منذ التأسيس وحتى الآن رغم التبدلات والهزائم الكبرى التي لحقت بالبلاد.

فعبر سنواتها الخمس، رُهنت قضية الثورة لمصالح وأيديولوجيات الدول الإقليمية والدولية التي تدّعي دعم الثورة، وانقسمت بين تلك المحاور إلى درجةٍ أصابتها بالشلل ومنعتها من اتخاذ أيّ موقفٍ مستقل، مما انعكس سلباً على السوريين وثورتهم، وجعل مما تسمّى معارضتهم ألعوبةً تخضع للهوى الأيديولوجيّ الذي أبقاها في حالة عجزٍ عن اتخاذ مواقف خارج أيديولوجية الداعم، ناهيك عن سياساته ومصالحه. وبالطبع لم يكن هذا الارتهان نابعاً من أسبابٍ تخصّ الداعم فقط، بل من طبيعة النشأة الأيديولوجية الخاصة بأحزاب المعارضة، وكلها ذات طابعٍ عابرٍ للوطن، إسلاميةً أو غيرها، فضلاً عن أنها مزوّدةٌ بقناعاتٍ وإجاباتٍ شافيةٍ وافيةٍ لكلّ مشاكل العصر.

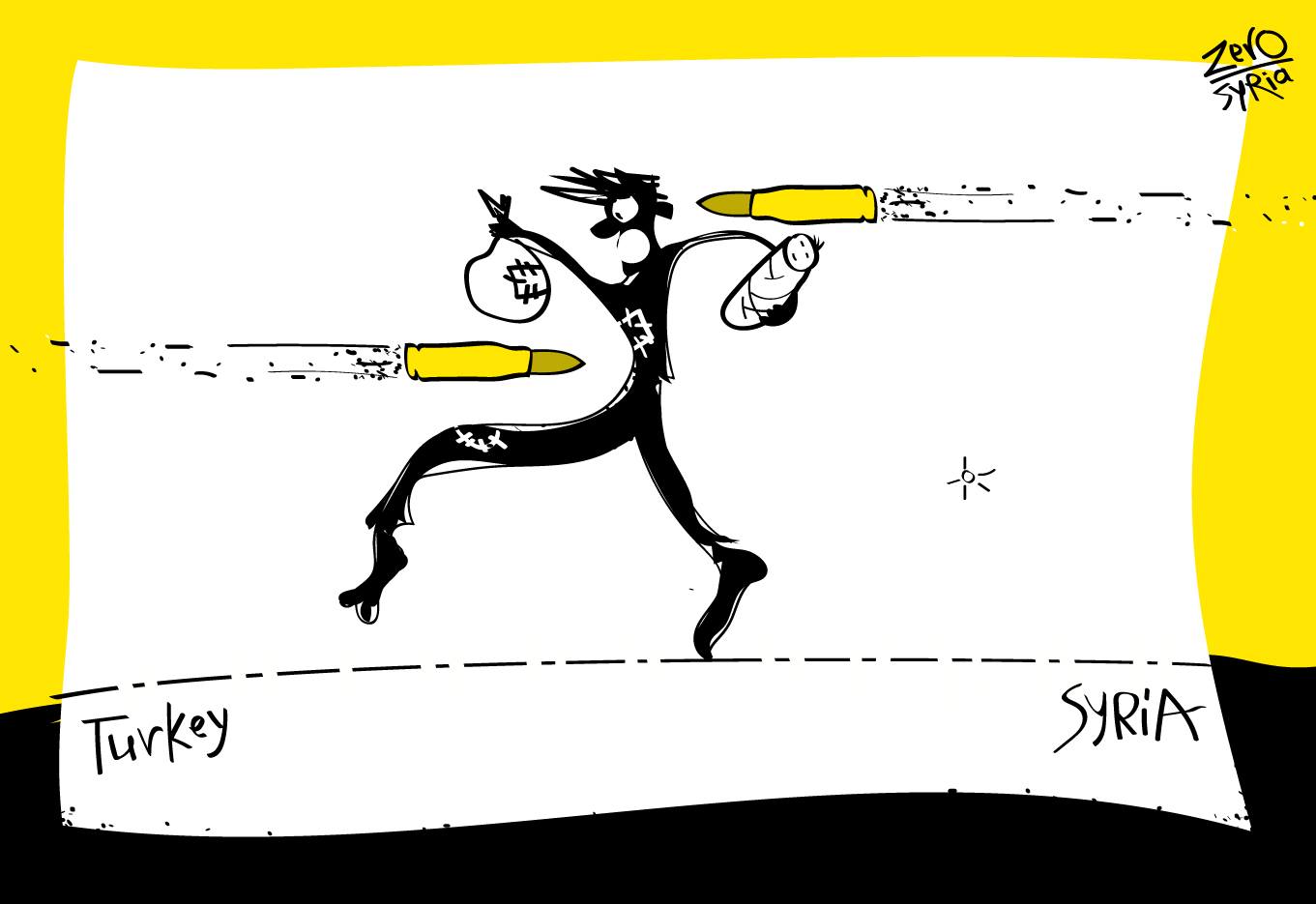

ما يهمنا هنا هو كيف تعاملت الهيئات السورية المعارضة مع إطلاق الرصاص على سوريين هاربين من الموت يتمّ قتلهم تحت حججٍ مختلفة، أو مع حالاتٍ أخرى يتعرّض لها السوريون؟ نجد أولاً الهدوء وبرودة الأعصاب ومحاولة التأكد، وغيرها من مواقف لا تليق إلا بمسؤولٍ أمميٍّ يعاني من حالة قلقٍ دائم، في الوقت ذاته الذي تدين فيه هذه المعارضة أيّ تفجيرٍ مهما كان في تركيا، وهو أمرٌ إيجابيٌّ تجاه بلدٍ استوعب الملايين من السوريين. لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا ودم السوريين تظهر للعلن، وبقوّةٍ، الأيديولوجية التي تفسر وتبحث عن مبرّراتٍ الغاية منها تعويم الجريمة وعدم القدرة على اتخاذ موقفٍ واضح. فمنهم من عزا الحادثة إلى تصرفٍ فرديّ، وآخر فسّرها بإشاراتٍ مبطنةٍ إلى هوية الدورية ورئيسها، بدل إدانة الجريمة والمطالبة بالمحاسبة والعمل سويةً لمنع تكرارها واتخاذ إجراءاتٍ تسهل عبور الفارين من لهيب الحمم اليوميّ.

لا يشير هذا الموقف مما جرى مؤخراً، وغيره من الحوادث في حقّ السوريين وثورتهم، وكيفية إدارة المواقف والعلاقات الداخلية والإقليمية والدولية؛ سوى إلى أمرٍ واحدٍ هو أن هذه الأحزاب والتكتلات والجماعات المعارضة لم تخرج من عباءة الأيديولوجية في سياستها، فإما كلّ شيءٍ أو لا شيء، معنا كاملاً أو ضدنا على طول الخط. وبكلمةٍ أخرى ما زالت السياسة لديهم خاضعةً لمنطق الحساب القديم المغلف باليقينيات، بينما مجال السياسة الوقائع والممكنات، أي الاختلاف والتوافق. وبالتالي ما لم تتحرّر السياسة من الأيديولوجية ستبقى تساهم، بشكلٍ ما مهما كان حجمه، في قتل السوريين، فالقاتل ومبرّر القتل شريكان!

أحمد عيشة

أحمد عيشة